Altro che rogo, una mostra a Padova rivela il fascino immortale (e magico) delle streghe

- Postato il 31 ottobre 2025

- Di Panorama

- 1 Visualizzazioni

Le streghe si divertono, giocano col fuoco e, se non si bruciano o non vengono arrostite da moralisti noiosi e insopportabili, trovano una loro nicchia privilegiata nella società.

Di certo l’hanno trovata a Triora, in provincia di Imperia, un paesino con poche centinaia di abitanti popolato fin dall’alba dei tempi dalle più affascinanti fattucchiere liguri. Tanto è che al villaggio è stato donato il sinistro nomignolo di «Salem d’Italia». Il chiaro riferimento è alle streghe (o presunte tali, fate voi) che a Salem, nel Massachusetts, furono brutalmente impiccate dal 1647 al 1678.

La caccia alle streghe si scatenò invece a Triora (baluardo cattolico) nel 1587. Lo sviluppo, più o meno cronologico, segue una sequenza di eventi/sentimenti di questo tipo: pregiudizi, torture, confessioni, abiure, penitenze. Le presunte streghe risultarono vinte, ma non convinte.

Triora: la «Salem d’Italia»

C’è un libro di Marina Montesano (Andare per i luoghi della stregoneria, edizione Il Mulino, 2024) che meglio di tutti descrive quell’epoca di persecuzione inesorabile. Ma per comprendere ancora meglio la «Salem d’Italia», vale la pena fare una visita in loco. Triora ha un’aria spettrale: saranno forse gli appena quattrocento abitanti (e i giovani pressoché assenti) a conferire un’aura spaventosa, quasi fuori dal tempo, degna di “Il popolo dell’autunno” di Ray Bradbury. La cittadina pare sopravvivere solo come archivio della memoria di fantasmi del passato.

La mostra a Padova

Se le streghe di Triora vi hanno ammaliato, probabilmente la mostra «Stregherie. Iconografia, riti e simboli delle eretiche del sapere», visitabile fino all’1 febbraio, soddisferà la vostra sete di arti magiche. Vi basterà un piacevole (forse lungo per alcuni) viaggio fino alla Cattedrale ex Macello di Padova, dove è ospitata la mostra. L’idea è figlia di un personaggio molto particolare, la cui personalità incarna perfettamente lo spirito dell’esposizione artistica: il «collezionista dell’occulto» Guglielmo Invernizzi.

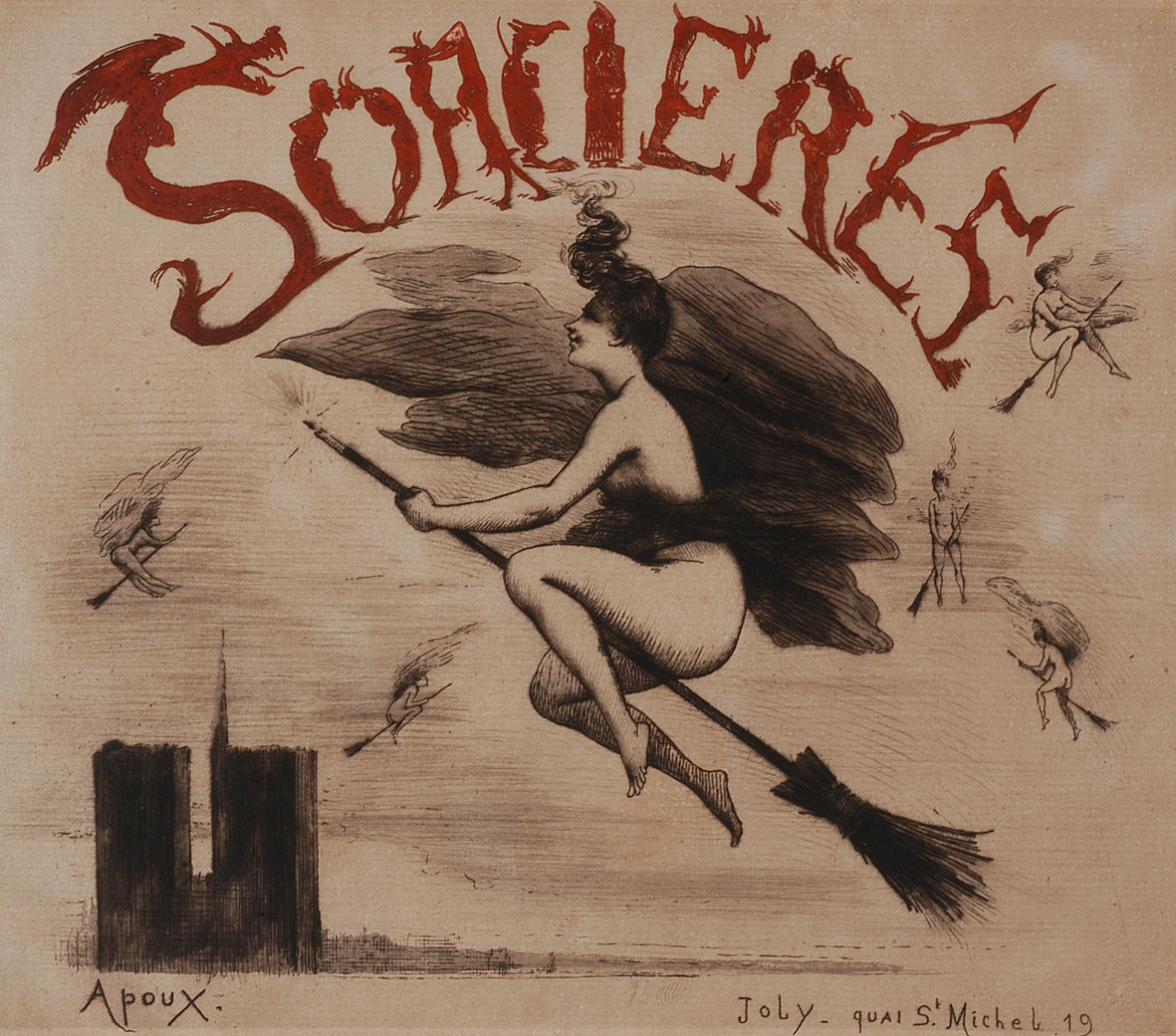

Il viaggio magico passa attraverso nove sezioni (chiamiamole «calderoni») tra mito, corporalità e saperi eretici. Il mondo delle streghe è un universo «alternativo», che ha radici ancestrali e che rimanda agli archetipi del femminile, ai responsi oracolari, ai fiammeggianti rituali. A partire dal mondo classico, queste donne misteriose diventano un simbolo di ribellione contro la cultura istituzionale. E, dal Medioevo in poi, un’esaltazione della libertà contro ortodossie e dogmatismi.

Il fascino oscuro delle streghe

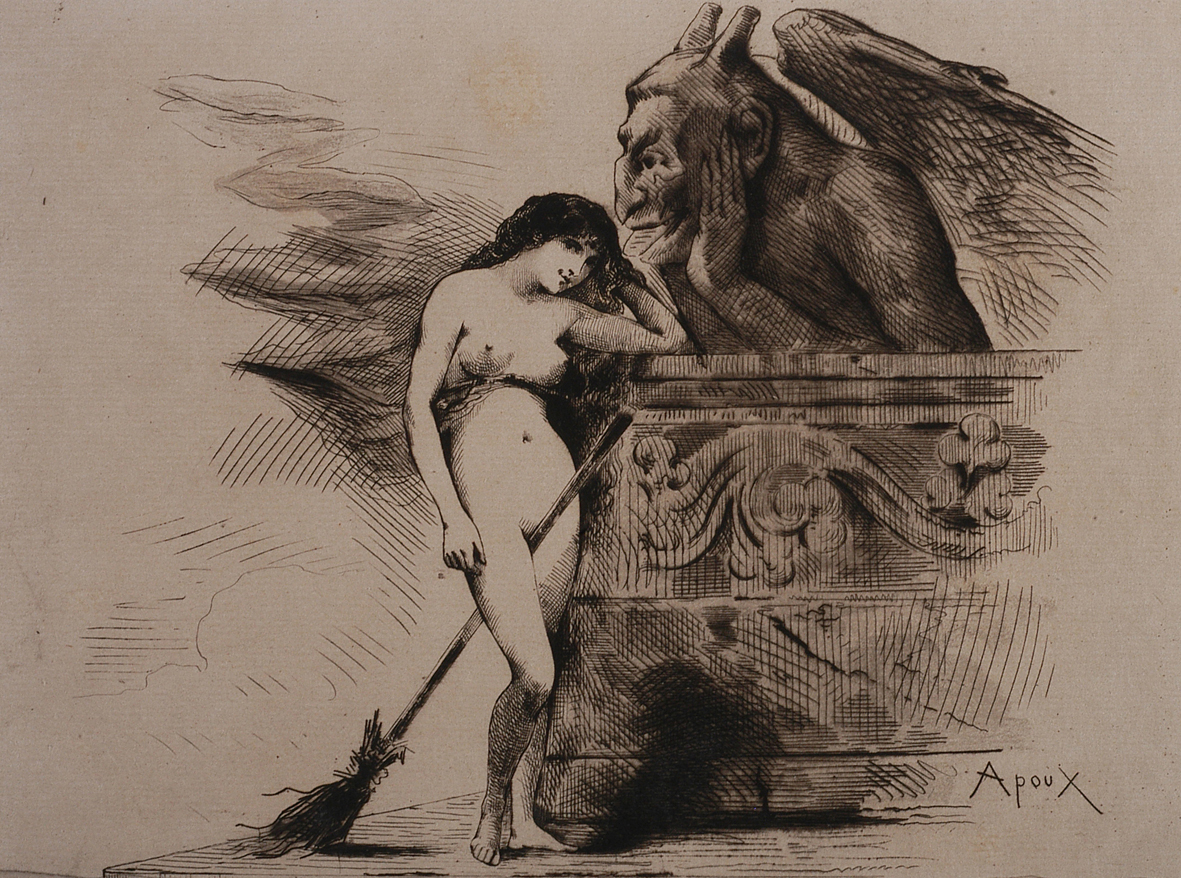

Secoli di sibille, mazzi di tarocchi, oggetti originali carichi di suggestioni mistiche, opere pittoriche e scultoree, immagini anche sensuali che dappertutto balzano davanti agli occhi. Abbiamo già utilizzato la parola affascinante, ma lo facciamo ancora perché è fondamentale sottolinearla. Già, perché deriva dal latino «fascinum», ovvero amuleto, incantesimo. E dunque, l’aggettivo più adatto a una strega è proprio «affascinante», non c’è niente da fare.

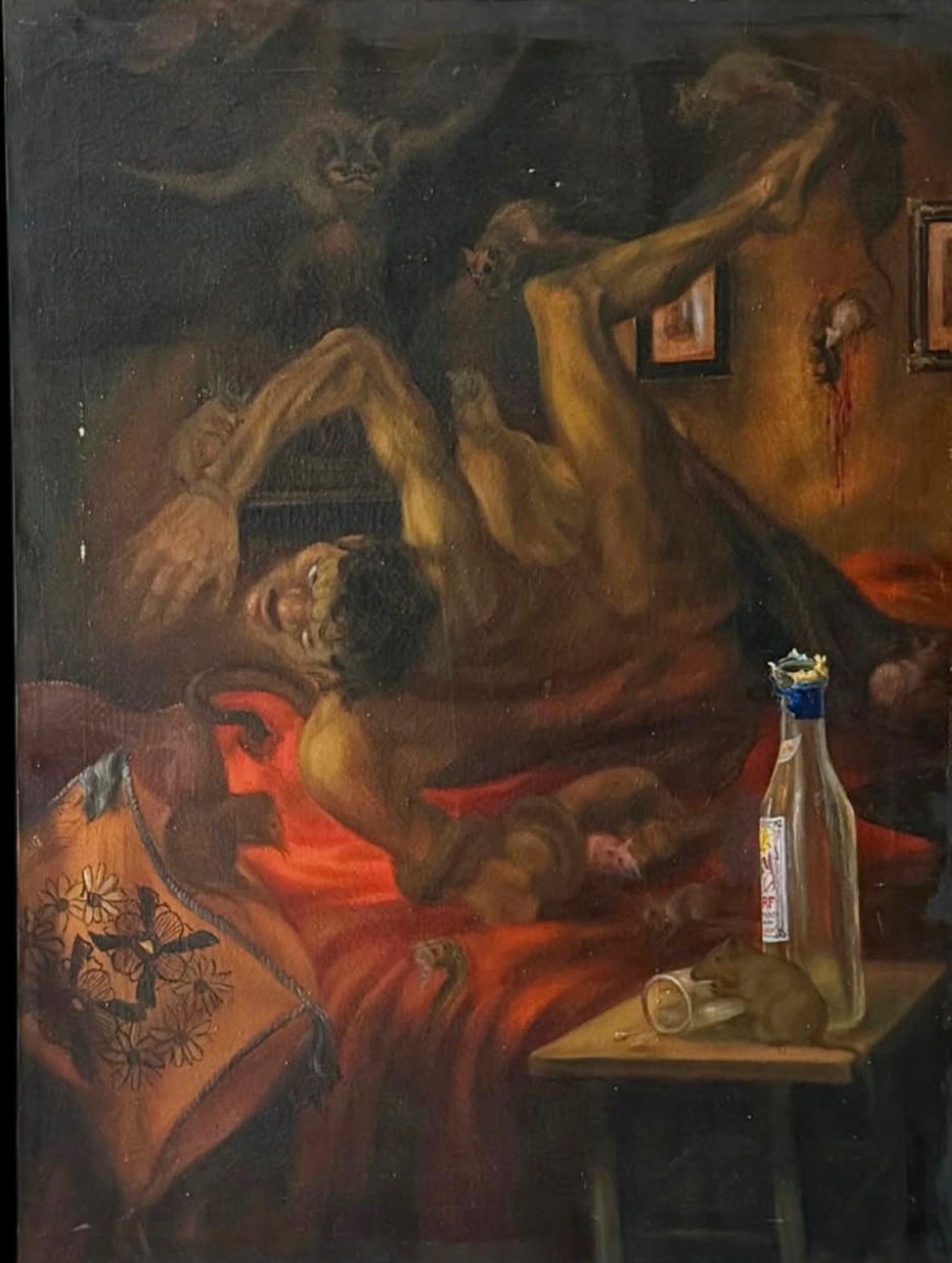

Queste incantatrici sono sedotte da Satana, che le ispira e spesso le possiede, facendone strumenti di corruzione, di perversione, di dannazione, di morte. E così loro seducono anche noi, manipolano i nostri corpi e i nostri spiriti a colpi di torva bellezza e filtri d’amore.

La persecuzione dell’incomprensibile

E pensare che una sala della mostra è dedicata a un processo per stregoneria avvenuto nel 1539. La scena è più o meno questa: i visitatori si trovano nel bel mezzo di un processo, in cui da un lato un inquisitore lancia accuse sempre più terribili, dall’altro una donna si difende sempre più sfinita, e finisce per confessare i fatti più osceni pur di mettere fine alla tortura.

Chi erano dunque le streghe? Di che cosa venivano accusate? Come si discolpavano? E se venivano condannate, cosa c’era dietro il verdetto di colpevolezza? La mostra di Padova ha secoli di materiale a cui attingere: secoli di miti, leggende, storie di seduzioni e infine di roghi (ciò che non si comprende e che spaventa lo si brucia, lo si elimina) degne dei migliori romanzi fantasy e d’avventura.

A Padova la visita comincia proprio dalle radici del mito, con un’immersione nei culti antichi, nei simbolismi del femminile primordiale e nelle narrazioni orali che hanno dato vita all’archetipo della strega. Il secondo «calderone» affronta il corpo, da sempre territorio di desiderio e di ribellione.

Iconografia della strega

Successivamente, il visitatore entra nell’antro dell’oblio, dove i saperi popolari come medicina naturale, erboristeria e pratiche magiche vengono finalmente restituiti alla loro dignità culturale. Nella sala del marchio, si esplorano le dinamiche storiche e iconografiche che hanno contribuito a costruire l’immagine demoniaca della strega, dalle miniature medievali alla propaganda inquisitoria. Un «calderone» è dedicato a Marietta Robusti, soprannominata Tintoretta, protagonista di una leggenda che intreccia arte e magia. Tentata da una strega, Tintoretta rubò delle ostie consacrate e le nascose nel giardino di casa. Il padre della fanciulla, informato dell’accaduto, affrontò la fattucchiera, che riuscì a fuggire trasformandosi in un gatto.

Chi sono veramente le streghe

Nell’Ottocento, le streghe tornano a manifestarsi come figure evocative nell’immaginario romantico. Cambiano le loro sembianze e la loro considerazione sociale. Fino a oggi, dove la magia si riscrive nel linguaggio dell’arte contemporanea. La mostra è quindi una straordinaria occasione per riabilitare una figura gettata volontariamente e colpevolmente nell’oblio. No, la strega che ci terrorizza da bambini è quella che ci incanta da adulti, e non la possiamo dimenticare. Rimane spaventosa nelle favole per i più piccoli, un simbolo di indipendenza e rinascita per la donna, un emblema di attrazione e curiosità, anche sessuale, per gli uomini.

Le streghe, nell’immaginario, sono effettivamente molto pericolose. Mentono, sproloquiano, magari quando dicono la verità inventano bugie o viceversa. Franco Cardini, in “Magia, stregoneria, superstizioni nell’Occidente Medievale” (edizione La Nuova Italia, 1979), racconta tuttavia allo stesso tempo di streghe che consolano gli afflitti, gli emarginati e i devianti. Ecco, le streghe sono «doppie», possono fabbricare sia filtri erotici sia veleni, procurare sia conforto sia dannazione. Per questo sono così affascinanti.

.jpg)