“Este u’ confinatu”. La grecità in Cesare Pavese nella Calabria ionica e nei miti di Brancaleone

- Postato il 2 agosto 2025

- Antropologia Filosofica

- Di Paese Italia Press

- 1 Visualizzazioni

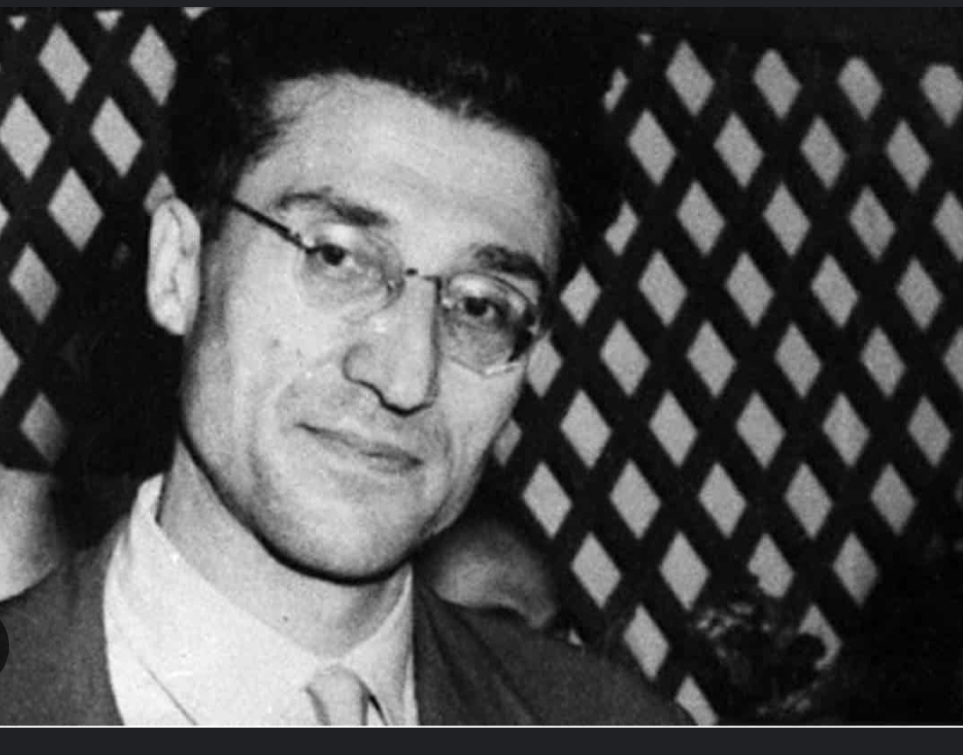

PIERFRANCO BRUNI

Se un paese vuol dire non essere solo, ognuno ha il proprio paese nel quale ritrova il senso dell’appartenenza. Cesare Pavese. Giungeva in Calabria da confinano il 4 agosto del 1935. Doveva scontare tre anni. Venne graziato e ripartì da Brancaleone ( Reggio Calabria) il 15 marzo del 1936. Qui comincia a scrivere il suo Diario e molte poesie. Qui nasce uno dei romanzi più importanti nel quale si definisce il mare come quarta parete: “Il carcere”. Senza aver vissuto la grecità di Brancaleone non sarebbe nato il suo “Dialoghi con Leucò”. Vita mito e letteratura.

C’è da precisare che nella letteratura del Novecento italiano ci sono forti elementi di presenze etniche che hanno caratterizzato formazione e scrittura. Una etnia come metafora ma anche come linguaggio. Il mondo mediterraneo è stato riferimento per scrittori e poeti che vanno da D’Annunzio a Ungaretti da Grazia Deledda e Cesare Pavese.

Un Mediterraneo aperto a finestre Orientali ed Occidentali ma la metafisica ellenico – greca è una componente forte del Novecento. Il mondo greco (o il mondo greco – arcaico) resta appunto per Pavese un riferimento, le cui radici hanno matrici ancora indelebili sia per ciò che concerne i processi artistici sia per una visione culturale d’assieme. Mi pare fondamentale una versione di comunanze di istanze in cui la cultura della tradizione è centralità pur in una diversità di esperienze epocali.

Uno dei libri importanti pubblicati, in questi ultimi anni, dedicati a Pavese è il testo di Francesco Bova con in titolo ricco di metafore: “Chi ha rapito Cesare Pavese?” edito da Meligrana. Un romanzo che è dentro il vissuto di Pavese e non solo. Magnifico. Direi finalmente dopo tanta critica ripetitiva e poco accorta. Il libro di Bova ha la singolarità dei capolavori e Cesare sarebbe fiero leggersi tra le pagine.

La cultura grecanica è portatrice di modelli che hanno rimandi non solo in termini dialettologici ma anche storici. Ebbene, Cesare Pavese visse tra i grecanici e ad essi si interessò con grande meraviglia.

Cesare Pavese (1908 – 1950) venne confinato a metà degli anni Trenta a Brancaleone in Calabria (1935 – 1936). Terra grecanica per formazione geografica e per spessore storico. Un piccolo lembo di Calabria in cui l’etnia dei grecanici è ancora abbastanza evidente. E il linguaggio (il cosiddetto modello etno – linguistico) costituisce insieme a forme di tradizione un inciso culturale abbastanza marcato.

Qui Pavese consumò i suoi giorni da confinato e per lo scrittore piemontese tutto era greco. Persino le donne che con il loro passo di danza andavano alla fontana con l’anfora in testa. In una lettera alla sorella Maria, Pavese racconta frammenti di luogo definendo tutto il contesto come una ambientazione greca.

Il mare, la terra rossa, la gente, la lingua, gli usi. E tutto ciò si evince nel suo romanzo che i giorni vissuti a Brancaleone gli hanno dettato. Ci si riferisce a “Il carcere”, al quale il regista Mario Foglietti ha dedicato un film per la Tv.

Così sottolinea Pavese in una lettera alla sorella in data 27 dicembre 1927: “La gente di questi paesi è di un tratto e di una cortesia che hanno una sola spiegazione: qui una volta la civiltà era greca. Persino le donne che, a vedermi disteso in un campo come un morto, dicono ‘Este u’ confinatu’, lo fanno con una tale cadenza ellenica che io mi immagino di essere Ibico e sono bell’e contento”. Una bella immagine che ha antichi rimandi. Da qui l’amore profondo di Pavese per la grecità, che non è quella passione o quell’interesse scoperto sui libri ma è completamente vissuto sul luogo.

Il luogo rappresenta un punto di contatto e si stabilisce così un legame geografico forte. Si legge ancora: “I colori della campagna sono greci. Rocce gialle o rosse, verdechiaro di fichindiani e agavi, rosa di leandri e gerani, a fasci dappertutto, nei campi e lungo la ferrata e colline spelacchiate brunoliva. Persino la cornamusa – il nefando strumento natalizio – ripete la voce tra di organo e di arpa che accompagnava gli ozi di Paride…”. Un’altra immagine che ha chiari matrici etniche.

La grecità nei paesi grecanici della Calabria, quei paesi e quella cultura che si racchiudono in Brancaleone, trovano nella testimonianza di Pavese un filtro che è umano e culturale. Il suo vissuto è un vissuto nella geografia di una comunità recuperando quell’humus che si presentava con un sistema di valori che andavano dalla lingua alla tradizione.

Sono appunto la lingua e la tradizione che costituiscono il dato centrale intorno al quale il mito e i simboli si propongono come metafora e come metafisica. L’etnia è una metafisica geografica e una metafisica dell’anima come in Pavese. C’è un vissuto etnico greco in Pavese che si abita come dissolvenza di ogni luogo e come consapevolezza di un vissuto mediterraneo.

Pavese è uno scrittore profondamente mediterraneo che intreccia il senso del tempo mitico con l’onirico simbolo dei paesaggi greci. La Calabria ha cambiato Cesare Pavese.

….

Pierfranco Bruni è nato in Calabria.

Archeologo direttore del Ministero Beni Culturali, presidente del Centro Studi “ Francesco Grisi” e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero.

Nel 2024 Ospite d’onore per l’Italia per la poesia alla Fiera Internazionale di Francoforte e Rappresentante della cultura italiana alla Fiera del libro di Tunisi.

Incarichi in capo al Ministero della Cultura

• presidente Commissione Capitale italiana città del Libro 2024;

• presidente Comitato Nazionale Celebrazioni centenario Manlio Sgalambro;

• segretario unico comunicazione del Comitato Nazionale Celebrazioni Eleonora Duse.

È inoltre presidente nazionale del progetto “Undulna Eleonora Duse”, presidente e coordinatore scientifico del progetto “Giacomo Casanova 300”.

Ha pubblicato libri di poesia, racconti e romanzi. Si è occupato di letteratura del Novecento con libri su Pavese, Pirandello, Alvaro, Grisi, D’Annunzio, Carlo Levi, Quasimodo, Ungaretti, Cardarelli, Gatto, Penna, Vittorini e la linea narrativa e poetica novecentesca che tratteggia le eredità omeriche e le dimensioni del sacro.

Ha scritto saggi sulle problematiche relative alla cultura poetica della Magna Grecia e, tra l’altro, un libro su Fabrizio De André e il Mediterraneo (“Il cantico del sognatore mediterraneo”, giunto alla terza edizione), nel quale campeggia un percorso sulle matrici letterarie dei cantautori italiani, ovvero sul rapporto tra linguaggio poetico e musica. Un tema che costituisce un modello di ricerca sul quale Bruni lavora da molti anni.

@Riproduzione riservata

L'articolo “Este u’ confinatu”. La grecità in Cesare Pavese nella Calabria ionica e nei miti di Brancaleone proviene da Paese Italia Press.