I goffi killer che allungarono la vita al Duce

- Postato il 8 novembre 2025

- Di Panorama

- 4 Visualizzazioni

Dapprima, immaginarono di sparare a Benito Mussolini, per ammazzarlo, alle celebrazioni del terzo anniversario della marcia su Roma (28 ottobre 1925). Ma, cambiando il programma, il Duce decise che la ricorrenza sarebbe stata festeggiata a Milano e i congiurati furono obbligati a ritardare di una settimana la data dell’agguato. Avrebbero colpito, in circostanze analoghe, il 4 novembre 1925 – giusto cent’anni fa – con il ricordo della vittoria nella Grande guerra.

Il protagonista dell’attentato fu Tito Zaniboni, che veniva dalla militanza socialista e non faceva velo dell’insofferenza che provava per le camicie nere.

In un contesto opaco di voltagabbana interessati e di disordinati pasticcioni, di spioni al soldo del miglior offerente e di romantici idealisti, il complotto naufragò sul nascere e servì al regime per aumentare il peso della repressione.

La ricostruzione dell’episodio (e di altri tre analoghi tentativi) si deve al lavoro di ricerca di Mimmo Franzinelli che, in 452 pagine, significativamente intitolate Colpire Mussolini, ha rivisitato i profili di queste vicende, recuperando il clima politico dell’epoca fra le istanze libertarie (di pochi) e l’adesione convinta al fascismo (dei più).

Nel 1924, Zaniboni conobbe qualche settimana di notorietà fra i giorni del rapimento dell’onorevole Giacomo Matteotti (10 giugno) e del ritrovamento del suo cadavere (16 agosto). In quel periodo, riuscì a farsi accreditare come l’autore di un’inchiesta parallela dalla quale risultava che il deputato socialista era stato ammazzato e «sepolto al cimitero del Verano, nella fossa numero 24 del campo 51» destinata ai morti senza famiglia. A queste certezze – sostenne – era arrivato dall’esame di tracce di terriccio, dall’analisi di segni di pneumatici e dal confronto delle testimonianze. Disponeva anche delle “visione” di una maga e delle sensazioni di un rabdomante.

La pressione esercitata dai giornali (ancora tiepidamente liberi) costrinsero a scoperchiare una mezza dozzina di tombe. Con il risultato che quelle povere carcasse non poterono essere accostate alla figura di Matteotti. E quando il cadavere dell’onorevole fu trovato nel bosco della Quartarella emerse plasticamente che le “rivelazioni” erano fantasie. Chi convinto che fossero opera di un mitomane, chi di un imbroglione.

Non occorre scomodare la psicologia per comprendere che allo Zaniboni investigatore subentrò lo Zaniboni vendicatore di sé stesso. Ammazzare Mussolini lo avrebbe riscattato.

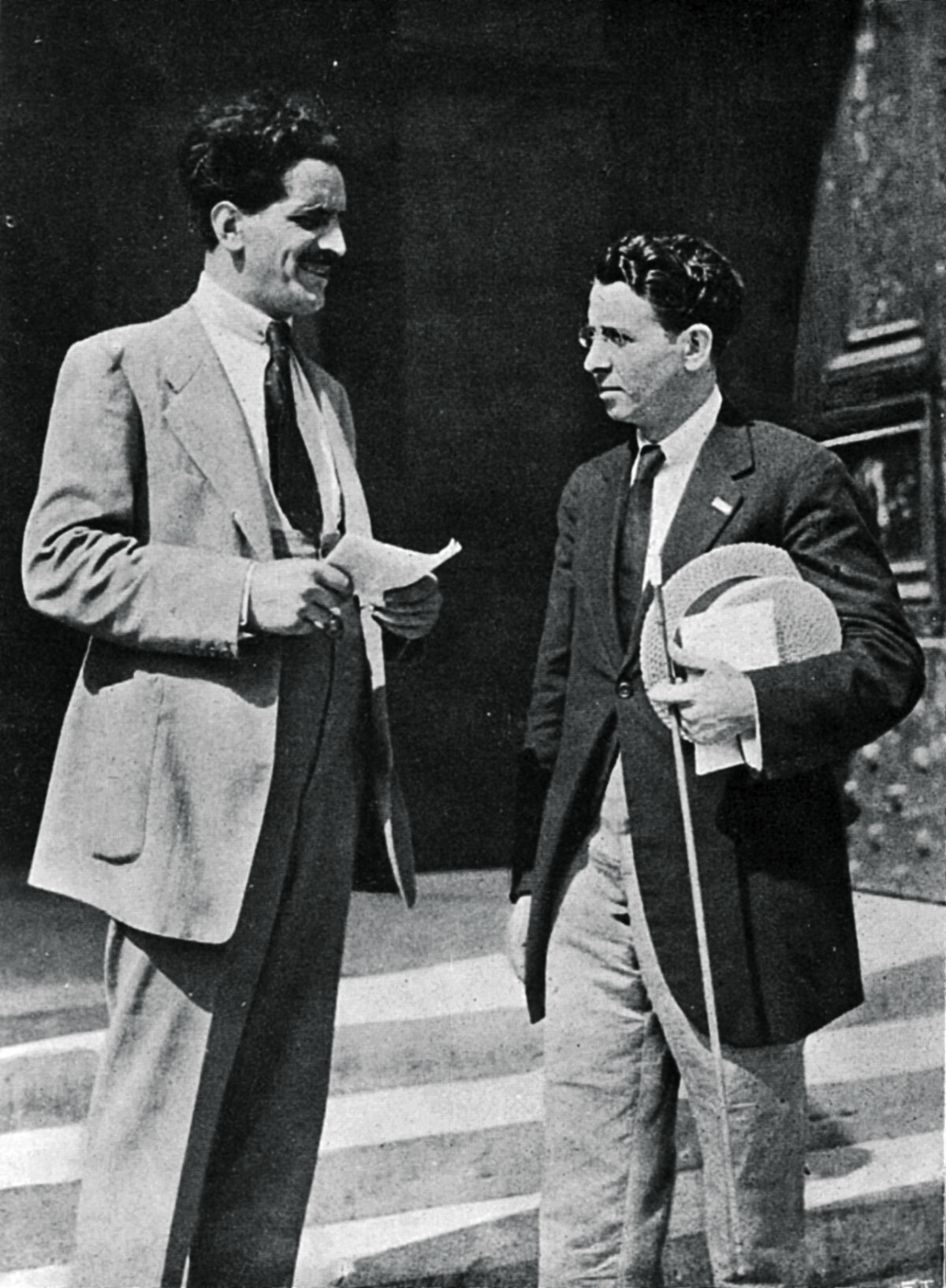

Non aveva un piano definito. Secondo lo storico Sergio Luzzatto, pensò di sfruttare Margherita Farelli che, a teatro, si presentava in scena come Noli da Costa. I giornali, di lei, avevano messo in evidenza «l’ampia chioma ossigenata» e i due cani pechinesi che l’accompagnavano. Era – contemporaneamente – amante di Zaniboni e di Mussolini. La prima ipotesi fu quella di convincerla a mescolare del veleno in una bevanda da offrire al Duce. Ma poi ripiegò su un progetto che lo coinvolgesse direttamente. Doveva essere lui a premere il grilletto. Contattò gli uomini di “Italia Libera” che rappresentavano l’unica associazione antifascista con un discreto livello di organizzazione. Parlò con i massoni. Tentò di acquisire alleanze nel sottobosco degli emarginati e degli illusi. Gli onesti lo misero in guardia e si defilarono. I marrani ne approfittarono per chiedergli dei soldi e ottenere altro denaro dai fascisti cui andavano raccontando i dettagli del complotto. Perciò, di complici veri ne rimasero due. Uno era Angelo Ursella, friulano di Monte Croce, che procurò un fucile di precisione Mauser «con periscopio» e due proiettili a espansione «dum dum». L’altro era Luigi Capello, generale in disgrazia per essere indicato come uno dei responsabili della disfatta di Caporetto, che prestò orecchio ai propositi tirannicidi di Zaniboni. Lui, nei disastri della Prima guerra mondiale, aveva delle responsabilità che non erano poche, ma chiedeva che emergessero anche le colpe degli altri. S’illuse che il fascismo gli avrebbe reso giustizia e partecipò alle prime manifestazioni, sfilando in camicia nera, con il petto che grondava di medaglie e decorazioni. Inizialmente, Mussolini sembrò propenso a riabilitarlo, ma poi il politically correct lo consigliò a lasciare perdere aumentando il desiderio di rivincita di Capello. Che mise mano ai risparmi e finanziò Zaniboni con mille lire.

La congiura andava dipanandosi con la circospezione di un segreto di Pulcinella. Le carte la documentano in ogni passaggio e rivelano i nomi delle gole profonde: il dentista di Alessandria Giuseppe Mascioli, Raimondo Sala, che per gli atti è semplicemente «informatore della polizia», Marisa Romano «attrice cinematografica» e lo studente Carlo Quaglia che, vittima del gioco d’azzardo, era facilmente arruolabile dai servizi segreti. Quaglia, come un attendente in servizio effettivo, affiancò Zaniboni, standogli accanto fino all’arresto.

La vigilia del 4, novembre riservarono tre camere negli hotel Corso, Moderno e Dragoni che stavano dirimpetto a palazzo Chigi da dove Mussolini si sarebbe affacciato per celebrare la ricorrenza della vittoria. Con discutibile immaginazione, prenotarono a nome del tenente colonnello Angeli, del maggiore Cherubini e del maggiore Silvestrini.

Dopo il sopralluogo, risolsero che il Dragoni offriva la migliore visibilità. Camera numero 90, a spicchio su via del Tritone, dirimpetto al balcone destinato a ospitare il duce. Un’ottantina di metri di distanza. Zaniboni non poteva sbagliare. Si baloccò per qualche ora assaporando l’adrenalina dell’audacia e il valore della sfida decisiva. Alle 9, al momento del “grande gesto”, entrò il commissario della squadra politica, Enrico Belloni, con le manette già aperte. Zaniboni fu arrestato tre ore prima dell’attentato, insieme al generale Luigi Capello.

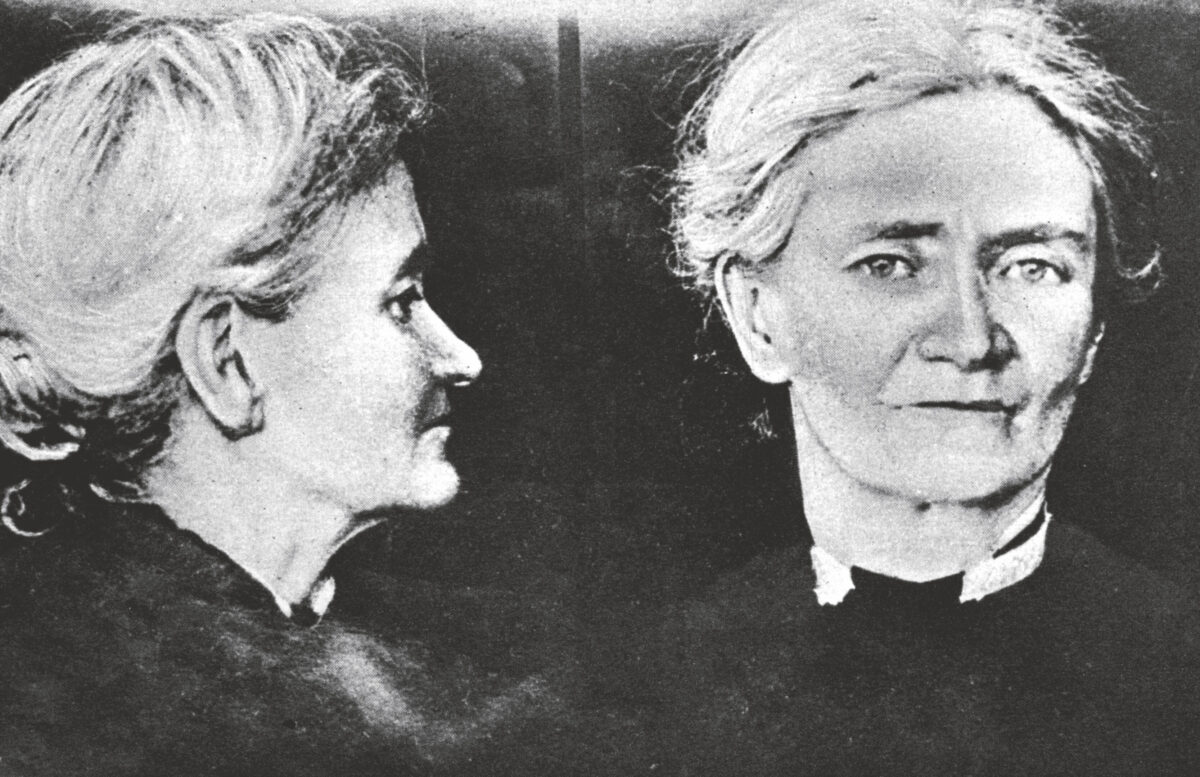

La congiura Zaniboni anticipò altri tentativi di chi voleva farla finita col Duce. Il 7 aprile 1926 fu il turno dell’irlandese Violet Gibson. Veniva da una famiglia aristocratica con i blasoni della nobiltà. Il padre – Edward – godeva del rango di “Sir”, aveva ereditato il titolo di Primo Barone di Ashbourne e godeva del ruolo di Lord Cancelliere d’Irlanda.

Lei era arrivata in Italia. Aveva alle spalle studi anche sofisticati ma si sentiva la testa in subbuglio che le chiedeva di realizzare qualche cosa di clamoroso. In mezzo alla folla, senza complici e senza la programmazione di un piano, tirò un colpo a bruciapelo verso il Duce che stava scendendo gli scalini del Campidoglio dopo aver inaugurato un congresso di chirurgia. Sesto senso? Proprio quando partì la rivoltellata, Mussolini alzò di scatto la testa per salutare un gruppo di universitari che lo stavano acclamando. Il proiettile, anziché aprirgli la testa, gli sfiorò la punta del naso. Non c’era bisogno del pronto soccorso. I migliori specialisti lo accudirono e quando ricomparve – giacca scura e bombetta – si comprese che i medici non avevano badato a risparmiare sulla garza.

Mussolini apparve protetto dall’aldilà anche quando Gino Lucetti (11 settembre 1926) gli lanciò una bomba nell’automobile. L’attentatore era un anarchico di Carrara, scappato in Francia per evitare le rappresaglie fasciste e rientrato clandestinamente per “fare giustizia”.

Ritenne che il posto migliore per l’attentato fosse il piazzale di Porta Pia, all’incrocio fra via Ancona e corso Italia. La preparazione era stata approssimativa e l’arma poco appropriata. La bomba esplodeva a tempo, il che significa che, con quella variabile, occorreva tenere contro della velocità dell’auto che arrivava e quella dell’ordigno che le andava incontro. Aveva le stesse probabilità di riuscita di chi voleva vincere la lotteria di Capodanno con un biglietto. La bomba rimbalzò sul mezzo ed esplose qualche secondo dopo, a terra, ferendo alcuni passanti.

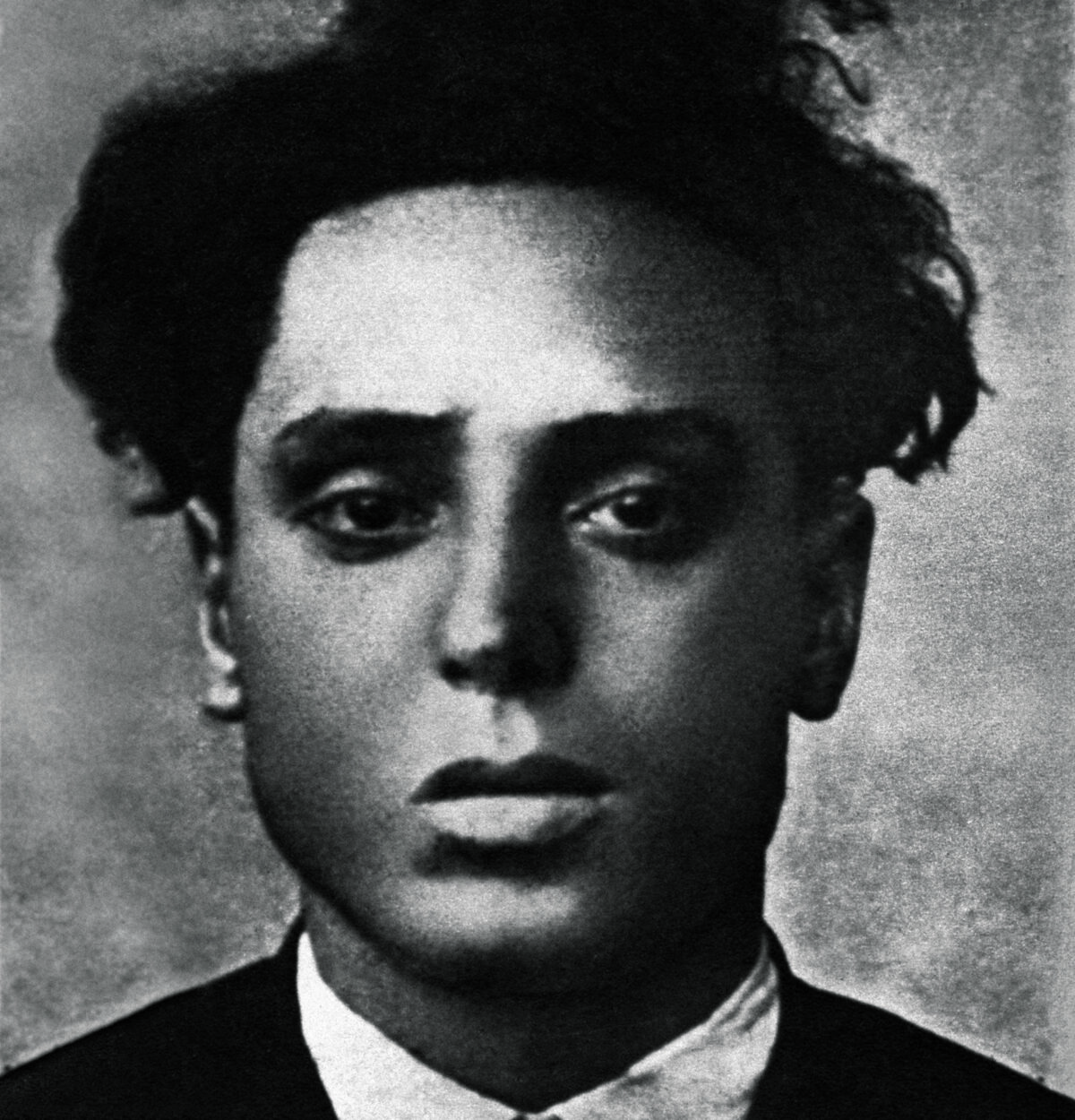

Né funzionò il tentativo del giovane Zamboni, a Bologna (31 ottobre 1926). L’attentatore veniva da una famiglia di anarchici che chiamarono il figlio Ateo ma che, a scuola, per evitare un richiamo esplicitamente anticlericale, lo iscrissero aggiungendo una “enne” per farlo diventare Anteo.

Il Duce stava in auto a fianco del sindaco Umberto Puppini. In via Indipendenza, all’imbocco del viale verso la stazione, una rivoltellata sfiorò il bavero di Mussolini. Bastò una manciata di secondi perché l’attentatore fosse linciato. Italo Balbo emerse dalla calca dei fascisti con un pugnale che gocciolava sangue. «Duce» gridò verso di lui «giustizia è fatta!».