Il pathos di Tosca contro la prepotenza del potere

- Postato il 9 settembre 2025

- Di Il Foglio

- 4 Visualizzazioni

Il pathos di Tosca contro la prepotenza del potere

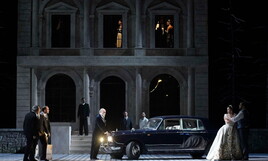

La forza dello spettacolo dal vivo. Fuori dalla Fenice veneziana, domenica pomeriggio per l’ultima rappresentazione di Tosca, qualcuno segue al telefono le gesta delle ragazze della pallavolo prima di entrare a teatro: analogo pathos e drammi paralleli, uno dei due senza il lieto fine. Ma l’intensità della scena è impari e cattura il silenzio partecipe dell’uditorio, in tensione per l’allestimento neocronista di Joan Anton Rechi, le scene componibili di Gabriel Insignares, i costumi minuziosi di Giuseppe Palella e le luci spettrali di Fabio Benetello, elementi non scindibili l’uno dall’altro in un disegno compiuto e decisamente riuscito, a conferma della percezione di Giacomo Puccini quale figlio del cinema suo contemporaneo.

Sì, autoparafrasandosi “cade bene la Tosca, come in teatro”: magnificente a partire dai volumi rotondi dell’orchestra diretta da Daniele Rustioni, ampia e acuta nelle interpretazioni dei solisti (sopra tutti, il tenore Riccardo Massi nei panni di Mario Cavaradossi), l’opera resa “giovane” ha per effetto che le persone giovani, poi, alla lirica ci vanno. Anche di domenica, quando a pochi metri di canale infuria la Regata Storica, e il panorama dell’affezione sportiva offre vaste alleanze al divano.

Nelle intenzioni del regista di Andorra, la vetta del repertorio pucciniano (e non solo) rivela più di prima la resistenza dell’amore, della libertà, della passione sociale alla prepotenza di una legge autoritaria, cieca, alleata di chi non cede sovranità alcuna. "Colloco Tosca negli anni Cinquanta – ha spiegato Rechi – ovvero all'interno di una dittatura senza nome e senza uniformi militari, che possano fare riferimento a un paese in concreto. È tipico degli aguzzini di quei regimi mostrarsi ben vestiti, e condizionare le persone soltanto attraverso la paura. È il semplice timore di cosa potrebbe accadere a uno o all'altro a paralizzare la gente, senza necessariamente che si veda un'arma per strada o che un militare ti punti la pistola addosso".

Chiosa che esce dal contesto e diventa reale: è l’attualità, non già il libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, ad essere didascalica al raffronto con tale gamma di sentimenti, che lo rende anzi universale e destinato a vigere nel tempo. Se oggi più non si parla di “volterriani”, nel monoblocco del primo atto lo Stato della Chiesa antinapoleonica e rivoluzionaria celebra le sconfitte dei secolarizzati, attraverso un Te Deum a luce di cero, così contrastante con la povertà fiamminga degli ambienti popolari rappresentati dal pittore e dal fuggiasco Angelotti. La stessa Floria, donna di popolo chiamata a cantare per il regime, non può che essere calzata da una personalità forte, romantica, in bilico tra improntitudine e dolcezza come rivela la voce della soprano Chiara Isotton (e “Vissi d’arte” la deve sentire addosso).

Al foyer si origlia e ci si divide riguardo le soluzioni adottate, anche durante l’intervallo l’orchestra rimane in buca per suonare il leitmotiv, quel ricciolo di note struggenti che identifica la pièce e da centoventicinque anni le dona uno spazio fisso nella memoria generale. Il sipario si ritira e apre sature atmosfere magrittiane ad alta definizione: palazzo Farnese ribadisce il cleavage tra piano nobile dove le coppie danzano minuetti alla finestra, e il sottoscala trasformato in tetra prigione iraniana, venezuelana, disumana. Di sopra la festa continua come a bordo del Titanic, la terza classe di sotto è vittima degli scagnozzi del barone Scarpia: solo quando l’azione si fa dura, ballerine e ballerini danno le spalle alla platea, per non vedere.

L’aguzzino, a cui dà veste baritonale un Roberto Frontali autorevole oltre che autoritario, arriva a bordo di una tre volumi da alto burocrate della DDR, unica vera concessione al pop. E vi cadrà pure, “bene come la Tosca in teatro”, da Oloferne di Giuditta presagendo la giusta ovazione finale anche per il suo interprete. Quasi un inedito la presenza dell’angelo della morte mentre suona la tromba del terzo atto, i più attenti notano che la porta lignea della cella di Cavaradossi assume una forma di zeta dai foschi contorni bellici: vano l’inseguimento degli sgherri a Tosca che dà fede al suo improvviso proposito, salpare verso mari liberi o morire assieme all’amato. Il trionfo finale dura svariati, convinti minuti, ed è come se (futuristico e futuribile) risuonasse l’urlo di Mario: “Vittoria! Vittoria! L’alba vindice appar, che fa gli empi tremar! Libertà sorge, crollan tirannidi”.

Continua a leggere...