La corsa (non solo scientifica) per mappare tutti i fondali degli Oceani

- Postato il 21 agosto 2025

- Di Panorama

- 1 Visualizzazioni

I fondali marini sono un arcano universo. Inaccessibili alla luce del sole e popolati da creature misteriose, hanno da sempre attratto la nostra immaginazione. Nella sua poesia Navigazione, Jorge Luis Borges scriveva: «Il mare è una lingua antica che non riesco a decifrare/impenetrabile come pietra scolpita». Per Federico García Lorca era come se la superficie increspata e luccicante delle acque avvolgesse un enigma: «Oltre la riva, segreti sommersi/ dormono/ in silenzio verde».

E in una delle più belle immagini del Moby Dick di Herman Melville, la voce narrante di Ismaele descriveva l’esperienza di stare di vedetta in cima all’albero maestro come quella di procedere al di sopra di profondità insondabili: «Te ne stai là, a un centinaio di piedi sopra la coperta silenziosa, avanzando sull’abisso a grandi falcate, quasi che gli alberi fossero giganteschi trampoli, mentre sotto di te nuotano i più smisurati mostri del mare».

Le prime esplorazioni scientifiche

I fondali degli oceani sono rimasti un mistero insondabile almeno fino all’epoca in cui queste parole furono scritte. Poi, nel 1872, la Royal Navy lanciò la spedizione HMS Challenger, destinata a cambiare per sempre la nostra visione del mare. La nave percorse quasi 130 mila chilometri, misurando profondità, temperature e correnti, e raccogliendo migliaia di specie marine sconosciute.

Al suo ritorno, «quei regni sommersi, sotto le onde tranquille, popolati di conchiglie e di sogni», come li descriveva Umberto Saba, divennero un paesaggio complesso, fatto di montagne, dorsali e valli. Era nata l’oceanografia moderna, che con l’invenzione del sonar nella Prima guerra mondiale portò alla scoperta della fossa delle Marianne, quasi 11 mila metri sotto il livello del mare.

Dalla bathysphere al batiscafo

La prima volta che abbiamo osservato con i nostri occhi le profondità abissali è stata nel 1934, con l’esploratore William Beebe all’interno di una sfera d’acciaio chiamata bathysphere. Poi, nel 1960, Jacques Piccard e Don Walsh raggiunsero il fondo della fossa delle Marianne a bordo del batiscafo Trieste, costruito dai Cantieri Riuniti dell’Adriatico.

Le nuove conoscenze acquisite portarono alla teoria della tettonica a placche, la più grande scoperta geologica del Novecento, e alle prime trivellazioni sui sedimenti marini che permisero una ricostruzione più dettagliata della storia della Terra.

La tecnologia degli abissi

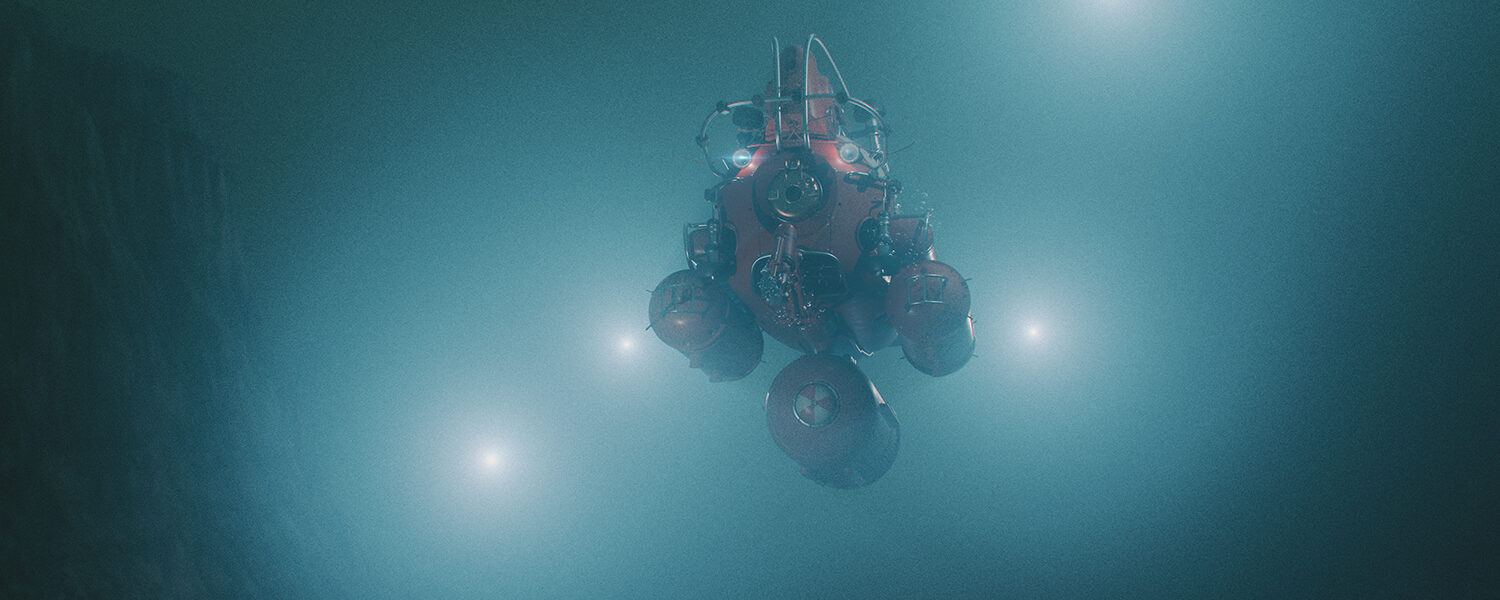

Oggi l’esplorazione degli abissi si serve di veicoli robotici comandati a distanza, che scendono dove la pressione è insostenibile per l’uomo, e di satelliti che ricostruiscono la topografia dei fondali osservando minime variazioni della superficie del mare.

I dati raccolti forniscono informazioni sulla biodiversità, migliorano le previsioni meteorologiche e stabiliscono le quote di sovrapesca. Ma soprattutto, hanno implicazioni geopolitiche: conoscere la morfologia dei fondali è cruciale per installare impianti di energia pulita, estrarre minerali o proteggere i cavi sottomarini che portano Internet in tutto il mondo.

Il progetto Seabed 2030

Nel 2017 la giapponese Nippon Foundation e gli scienziati del General Bathymetric Chart of the Oceans (Gebco) hanno lanciato il progetto Seabed 2030, con l’obiettivo di mappare la totalità dei fondali entro il 2030.

Oggi solo il 27,3% della superficie è stato identificato. Restano da esplorare tre quarti dei fondali, per una spesa di circa 5 miliardi di dollari. Alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani, la comunità scientifica ha ribadito l’urgenza di questo impegno, riconoscendo il ruolo centrale dell’oceano nella resilienza climatica e nella sicurezza alimentare.

Le parole degli scienziati

Larry Mayer, geofisico marino dell’università del New Hampshire e figura chiave del progetto, ha spiegato: «L’assenza di una topografia subacquea dettagliata ostacolava la nostra capacità di gestire le risorse marine in modo sostenibile. Con il multibeam sonar otteniamo scandagli ad alta risoluzione, fino a 100 metri, che saranno liberamente accessibili a tutti».

Dalla fantasia di Verne alla realtà

In Ventimila leghe sotto i mari, Jules Verne immaginava fondali illuminati da coralli e spugne gigantesche. Oggi Seabed 2030 sta vedendo molto di più: catene montuose sommerse, fosse vulcaniche, giardini di corallo e sorgenti idrotermali.

Le forme del fondale plasmano correnti, clima e biodiversità. Eppure, come un universo in continua trasformazione, gli abissi resteranno sempre un enigma: modellati da terremoti, frane, vulcani e forze geotermiche.