Luke Perry, su Sky il documentario che celebra il ragazzo che non voleva essere una star

- Postato il 14 novembre 2025

- Di Panorama

- 1 Visualizzazioni

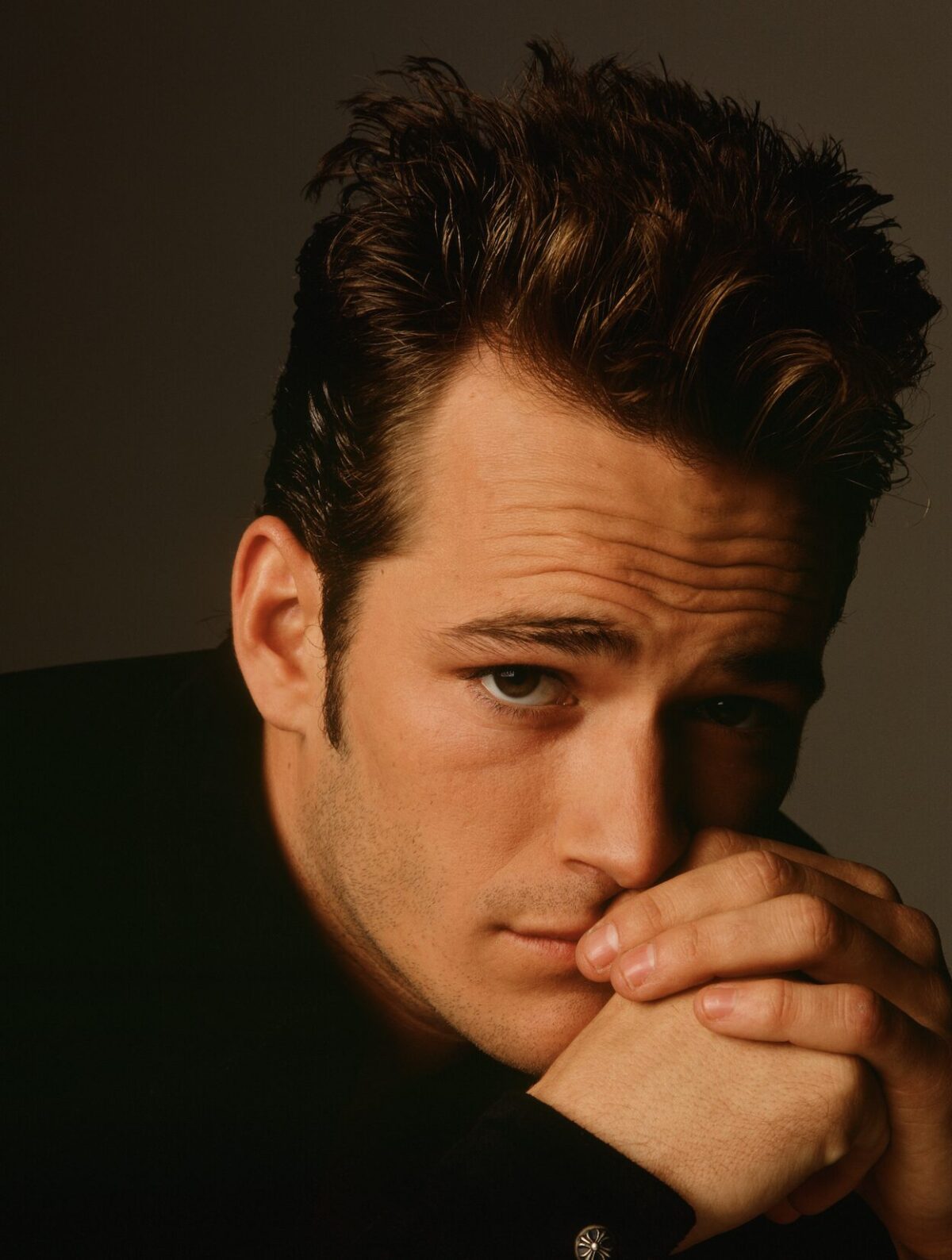

C’è un momento preciso in cui gli anni Novanta prendono forma sullo schermo: un ragazzo in giacca di pelle, sguardo basso, voce roca e sigaretta in mano entra al Peach Pit. Si chiama Dylan McKay, ma dietro quel personaggio c’è Luke Perry, l’uomo che più di ogni altro ha incarnato la fragilità elegante di un’epoca.

Ora la sua storia torna a vivere nel documentario “I Am Luke Perry”, in prima visione il 15 novembre alle 22.50 su Sky Documentaries (e in streaming su NOW), prodotto dall’amico e collega Jason Priestley, alias Brandon Walsh. Un film che non è solo una biografia, ma una lettera d’amore al ragazzo di provincia che divenne icona.

Luke Perry non era nato per Hollywood. Cresciuto a Mansfield, Ohio, in una famiglia operaia, arrivò a Los Angeles con poche certezze e molti sogni. Faceva la fila ai provini, lavorava nei cantieri tra un’audizione e l’altra, finché Aaron Spelling non lo scelse per Beverly Hills, 90210. Da quel momento, il suo destino cambiò: Dylan McKay divenne il simbolo di una generazione, il ragazzo “troppo adulto per la sua età”, con lo sguardo perennemente rivolto al passato e l’anima di chi sa già di essere in bilico.

Il mito di Dylan McKay e l’estetica della malinconia

Dylan McKay non era solo un personaggio: era uno stato d’animo. Quell’aria di disincanto, il ciuffo ribelle, le camicie aperte e il silenzio che diceva più di cento battute fecero di Luke Perry il volto più riconoscibile della cultura pop anni ’90. Era un eroe atipico, senza armature né certezze, un ragazzo segnato dalla solitudine, dal peso dei genitori assenti, dalla difficoltà di fidarsi del mondo.

In un decennio in cui la televisione americana stava scoprendo la vulnerabilità maschile, Dylan rappresentava un modello nuovo di fascino. Non il duro inarrivabile degli anni ’80, ma un giovane capace di mostrare la crepa, e proprio per questo irresistibile. Era la generazione di Kurt Cobain e di Reality Bites, quella che aveva trasformato il malessere in linguaggio.

Dylan non gridava, ma ascoltava. Non conquistava, ma confessava. Era il figlio spirituale di James Dean, ma con una coscienza più adulta, quella di chi sa che l’amore e la rabbia spesso si confondono. E Luke Perry lo interpretava con una naturalezza disarmante, come se ogni emozione gli appartenesse davvero.

La sua bellezza era imperfetta e per questo vera. Non c’era nulla di patinato nei suoi lineamenti, ma un’intensità che lo rendeva immediatamente riconoscibile. Dylan McKay camminava su una linea sottile tra il romanticismo e la tragedia, incarnando perfettamente l’estetica malinconica di un decennio che cercava sé stesso. La Route 66 degli anni ’90, fatta di sogni infranti, cassette nel walkman e sentimenti troppo grandi per essere contenuti in uno schermo.

Oltre Beverly Hills: la maturità di un attore

Ma Luke Perry non rimase mai prigioniero del suo mito. Dopo il clamore di Beverly Hills, 90210, avrebbe potuto continuare a interpretare il ruolo del bello maledetto per sempre, e invece scelse la strada più difficile: quella della credibilità.

Con film come Normal Life (1996), dove interpretava un poliziotto che diventa rapinatore per amore, o 8 Seconds, storia vera del cowboy Lane Frost, mostrò un volto diverso, più crudo, più adulto. Erano ruoli che parlavano di cadute e di redenzioni, di uomini comuni che provano a restare integri in un mondo che li consuma. Perry cercava la verità, non la fama. E forse proprio per questo, la sua carriera ebbe un’evoluzione più lenta ma anche più profonda.

Negli anni Duemila tornò sul piccolo schermo con nuove sfumature, prestando il suo volto a personaggi complessi e reali. Poi arrivò Riverdale, la serie che lo restituì a un pubblico giovane, questa volta nei panni di Fred Andrews, il padre buono, protettivo, moralmente integro. Un simbolico passaggio di testimone: da figlio inquieto a figura paterna, da icona di ribellione a incarnazione della saggezza.

E infine, C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Un ruolo piccolo ma carico di significato. Perry interpretava Wayne Maunder, attore della vecchia Hollywood televisiva: un cameo che, con il senno di poi, sembra un saluto elegante, una chiusura del cerchio. Tarantino lo filmò come un’ombra gentile che attraversa un mondo di eccessi, ricordando a tutti che la vera eleganza sta nella misura, non nella grandezza.

L’eredità di un uomo normale in un mondo straordinario

A Hollywood, essere normale è quasi un atto di resistenza. E Luke Perry lo è stato fino alla fine. Colleghi e amici lo descrivevano come un uomo senza fronzoli, cordiale, ironico, profondamente umano. Non amava la mondanità, non inseguiva le copertine. Preferiva la campagna, i cavalli, la vita di provincia.

Il documentario I Am Luke Perry mette a nudo proprio questo contrasto: il divo e l’uomo, l’icona e il vicino di casa. Attraverso filmati inediti, fotografie private e interviste con chi gli è stato accanto — da Stephen Baldwin a Marisol Nichols, da Timothy Olyphant a Jason Priestley — emerge il ritratto di una persona che, nonostante la fama, ha saputo restare fedele alla propria autenticità.

Non c’era nulla di costruito in Luke Perry. Era un uomo che faceva dell’empatia il suo talento segreto. Sapeva ascoltare, osservare, restare in disparte senza mai sparire del tutto. Forse per questo la sua assenza, nel 2019, ha colpito così tanto: perché non era solo la perdita di un attore, ma di una presenza rassicurante.

Nell’immaginario collettivo, Perry resta l’emblema di una celebrità gentile, lontana dai clamori e vicina alla gente. Il ragazzo che non ha mai dimenticato da dove veniva e che ha reso il dubbio più affascinante della certezza. In un mondo che correva verso il digitale, lui restava un volto da pellicola: caldo, imperfetto, irripetibile.

La sua eredità non è solo nei ruoli che ha interpretato, ma nel modo in cui ha saputo rappresentare la vulnerabilità maschile come un dono, non come una debolezza. E questo, forse, è il segreto per cui, anche oggi, ogni volta che si rivede il sorriso malinconico di Dylan McKay, si ha l’impressione di ritrovare una parte di sé.

Il tempo che non passa mai

Quando nel 2019 la notizia della sua morte arrivò come un lampo, il mondo scoprì quanto Dylan McKay fosse rimasto dentro tutti. Non come personaggio, ma come sentimento. I Am Luke Perry non è solo un documentario: è una memoria collettiva, la storia di un ragazzo che ha insegnato a una generazione che essere belli non basta, bisogna anche essere veri.

E forse è per questo che, ancora oggi, ogni volta che la sigla di Beverly Hills, 90210 risuona da qualche parte, non pensiamo solo a una serie. Pensiamo a lui. All’uomo che fece sembrare la malinconia una forma di eleganza.