Pasolini, la lunga notte dell’idroscalo: i misteri sull’omicidio del poeta 50 anni dopo | L’estratto del libro

- Postato il 1 novembre 2025

- Politica

- Di Il Fatto Quotidiano

- 3 Visualizzazioni

.png)

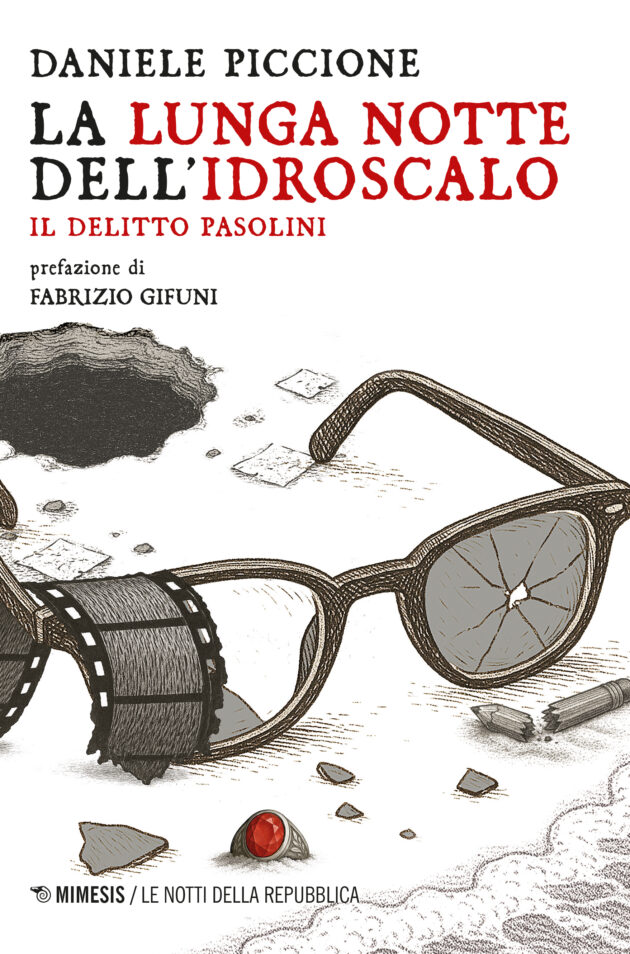

Nella notte tra il 1˚ e il 2 novembre 1975, all’Idroscalo di Ostia, Pier Paolo Pasolini viene massacrato. Ma dietro quel corpo abbandonato sulla terra battuta non c’è solo un delitto. Si nasconde un mistero che attraversa la storia d’Italia e che, a mezzo secolo di distanza, continua a sfuggire alla verità ufficiale. Il fermo del minorenne Giuseppe Pelosi, la sua mezza confessione, il processo, la condanna: tutto sembra risolversi in una rappresentazione di criminalità comune. Eppure, fin da subito, affiora il sospetto che il ragazzo non abbia agito da solo, che dietro di lui si celino presenze più oscure. Non solo barbarie, dunque, ma messinscena. Qualcuno colpì. Qualcun altro lasciò fare. Daniele Piccione, ne “La lunga notte dell’Idroscalo. Il delitto Pasolini” (Mimesis edizioni, prefazione di Fabrizio Gifuni), riparte da ciò che è stato detto, da ciò che è stato rimosso e da ciò che si è scelto di non vedere. Ricostruisce la prima metà degli anni Settanta, un periodo segnato da stragi, violenze sommerse e giochi di potere annidati nelle pieghe della Repubblica. Un percorso a ritroso che attraversa gli ultimi anni di Pasolini, inseguendo le sue parole, le sue opere, le sue battaglie, fino ad arrivare a un punto preciso della storia italiana: il dicembre del 1969, quando una bomba devasta la sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano. È la strage di Piazza Fontana, l’innesco di una frattura profonda che squarcia la superficie della Repubblica. Da quel momento qualcosa si incrina. Ed è lì, nel profondo cratere aperto sul pavimento dall’esplosione, che comincia, lenta e inesorabile, la lunga morte di Pier Paolo Pasolini. Qui di seguito pubblichiamo in esclusiva un estratto del volume.

—-

Assassini senza volto?

La lunga traversata nei documenti e nelle ricostruzioni tentate, persino nelle ipotesi, deve tenere conto di un approdo certo e di un rischio culturale.

L’uccisione di un intellettuale che aveva assunto sulle proprie spalle un peso talmente grande da maturare un ventaglio diversificato di nemici, colleghi dissenzienti, detrattori e minacciosi avversari di scaramucce politiche, ebbe luogo quando la rotta impressa alla propria opera dallo stesso Pasolini era divenuta insostenibile per alcuni attori, che agivano dietro al sipario della lotta per indirizzare l’acerba e tormentata Repubblica in una o nell’altra direzione.

Quel che accadde all’Idroscalo fu il frutto di un coagularsi di pressioni che sfociarono nell’aggressione fatale a Pasolini. In quella esplosione di violenza vi fu di certo un poderoso accumulo di aggressività, portato a tensione dal continuo lavorio di provocazione civile che Pasolini aveva saputo tessere per più di un decennio, a muovere dai fatti di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Non tutte quelle forze erano però razionalizzate. Confluirono nella spedizione omicidiaria della notte del 2 novembre anche scorie irrazionali e istintive, una sorta di emotività repressa che fu verosimilmente utilizzata con consumata abilità.

Quel che accadde all’Idroscalo fu il frutto di un coagularsi di pressioni che sfociarono nell’aggressione fatale a Pasolini. In quella esplosione di violenza vi fu di certo un poderoso accumulo di aggressività, portato a tensione dal continuo lavorio di provocazione civile che Pasolini aveva saputo tessere per più di un decennio, a muovere dai fatti di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Non tutte quelle forze erano però razionalizzate. Confluirono nella spedizione omicidiaria della notte del 2 novembre anche scorie irrazionali e istintive, una sorta di emotività repressa che fu verosimilmente utilizzata con consumata abilità.

Da questo punto di vista occorre tornare alla parte più negletta del monito lanciato da Moravia, il giorno dell’omelia laica pronunciata al cospetto di una folla attonita, dopo la morte del poeta, a Campo de’ Fiori.

Moravia aveva cominciato pronunciando parole di grande intensità, lasciandosi trasportare dalle immagini che l’uccisione di Pasolini aveva evocato.

In questi ultimi giorni sono stato continuamente ossessionato dalle immagini della morte di Pier Paolo Pasolini. Non soltanto per la crudeltà e l’atrocità di questa morte, ma perché non mi riusciva di rintracciarne il senso, il significato.

Perché noi uomini vogliamo che le cose significhino qualche cosa. Che non siano slegate, assurde e inerti. Senza una voce e senza un messaggio.

Alla fine, mi è sembrato di capire questo: che chi fuggiva a piedi inseguito era Pasolini il poeta. E che quelli che gli correvano dietro, non avevano un volto, perché non sapevano chi era Pier Paolo Pasolini. Poteva essere qualcuno che lui conosceva o poteva essere qualcuno che aveva contribuito a creare la situazione da cui escono poi quelli che fanno queste cose.

Moravia, dunque, coglieva il rischio che dal novembre 1975 giunge fino a noi, oggi, in un secolo diverso. È quello che sempre si corre a voler affrontare l’imponderabile orrore con le sole armi della razionalità, della logica, della linearità. In quel che accadde quella notte ebbe influsso invece una pulsione di morte istintuale, attivata con vari gradi di consapevolezza e spregevole premeditazione. Questo significa che l’idea di impartire una lezione a Pasolini doveva essere nell’aria da parecchio tempo. Era maturata in ambienti, tuttavia, non inclini a colpire duro sul piano dell’immagine, ovvero, come ha spiegato poco più di dieci anni fa Nico Naldini, illustrando una minaccia: “Se lei non dice a suo cugino di smetterla, io so che sono pronti i modi per incastrarlo”; insomma “il tipo di guerra che era nei manuali di lotta politica”.

Invece, quella che aveva cominciato a prendere forma, forse già verso la fine del 1974, doveva essere un’azione violenta, di quelle che si poteva intuire trovassero facili e numerosi consensi impliciti. A un primo stadio, non ci si preoccupava ancora di trovare l’occasione diretta per strigliare un uomo che, da molte parti, doveva essere percepito come una specie di nemesi. Al riguardo, l’articolo sulla natura persistente del golpe in Italia spostò le cose. È probabile che a quel punto, si era al principio del 1975, all’odio di stampo politico e ideologico si era associato anche un minimo di preoccupazione per ciò che Pasolini andava cercando e investigando. Il piano che portò a concepire una definitiva spedizione punitiva viaggiava attraverso una pluralità di ambienti che presentavano molteplici aderenze. Il concepimento dell’azione dell’Idroscalo non proveniva da un congegno razionalizzato, messo in moto per volontà di un ideatore. Probabilmente si trattò di un disegno che procedette per gradi, fino a trasformarsi in un’aggressione che si voleva mortale.

Con il progredire dei mesi, crebbe l’impellenza di farla finita con il poeta che assommava in sé tutte le caratteristiche per dare vita a una manifestazione di potenza coperta: Pasolini giocava a fare il vate anticonvenzionale, contro tutto e tutti, dalla Democrazia Cristiana al Partito Comunista Italiano, ogni parte politica aveva un motivo per trovarlo urticante e velenoso. Ora aveva cominciato a denunciare macchinazioni da un pulpito amplificato all’ennesima potenza. Attingeva informazioni da tutte le parti, riesumava fascicoli ed episodi morti e sepolti come l’incidente di Bascapè e la stessa bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana; sembrava avere una miracolosa capacità di mettere insieme cose che nessuno, prima di lui, aveva saputo collocare in un quadro unitario. Più scriveva, più disegnava un clima, una cappa plumbea, e al contempo dissipava veli e apriva scenari non sempre esatti, certo, ma spesso tanto plausibili da sembrare veri.

Era dunque ora di finirla. Prima che si facessero danni più grossi. Se le cose stavano così, si corre il rischio di sbagliare a ridurre il massacro dell’Idroscalo a una lettura lineare, seguendo il flusso puro della razionalità e dei rapporti di causalità.

Lo scorrere di quegli avvenimenti, invece, rinnova il monito per cui quando istanze collettive si coagulano in un fatto di sangue abnorme e crudele, esse perturbano la ricerca della verità, la coprono di detriti che, in questo caso, hanno anche la funzione di occludere la via alla piena attribuzione di senso al massacro.

Le reazioni a caldo che dominarono le prime pagine nei giorni che seguirono la morte risultano preziose. Si è detto di come la perdita del poeta fu pianta dall’amico Alberto Moravia nell’elegiaca omelia al funerale laico; la trasformazione subìta dal panorama intellettuale, rimasto orfano delle contraddizioni acuite dallo scrivere di Pasolini, è comprovata dalla mole di studi sull’influenza letteraria e cinematografica del poeta corsaro su larga parte dell’immaginario collettivo nazionale. Le parole di Moravia funzionarono letteralmente da innesco.

Lo studio della dinamica e del movente dell’assassinio di Pasolini, da prospettiva giornalistica, è poi divenuto materia a sé. Il filone di indagine era stato inaugurato da Oriana Fallaci, autrice della più volte citata controinchiesta che prese il via fin dalle prime ore successive alla scoperta del cadavere buttato sulla sterrata dell’Idroscalo di Ostia.

Un brillante tratto di sintesi proviene dalla penna di Rinaldo Rinaldi, il quale, ancora nel 1982, nel descrivere quello che si pensava del delitto Pasolini, parlava di posizioni tra le più disparate e varie, con una parola confusa, azzardata, senza volto. I giornali giocano tutti sull’omologia tra vita e letteratura, abbandonandosi alle più facili fonti di lacrime o disprezzo.

Si tratta, ancora una volta, della dimensione estetica dei fatti dell’Idroscalo, quella che legherebbe i tratti di vita di Pasolini alla sua morte.

L'articolo Pasolini, la lunga notte dell’idroscalo: i misteri sull’omicidio del poeta 50 anni dopo | L’estratto del libro proviene da Il Fatto Quotidiano.

.png)