Pertini? “Sorvegliato” dalla questura anche al Colle. Pace, legalità, radicalità e irrequietezza: perché il presidente partigiano parla alla politica di oggi

- Postato il 21 novembre 2025

- Politica

- Di Il Fatto Quotidiano

- 1 Visualizzazioni

.png)

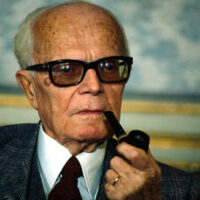

La voce che annuncia il 25 aprile, lo scopone con Zoff e Bearzot, l’inchino angosciato alla bara di Enrico Berlinguer, le arene faccia a faccia con gli studenti, l’indignazione per il Duce messo sottosopra a piazzale Loreto, l’attesa vana accanto alla mamma di Alfredino, il bimbo nel pozzo. In qualsiasi album dei ricordi si incrocia almeno un’immagine di Sandro Pertini: perfino chi non conosce la sua storia, è in grado di riconoscerne la figura, la pipa, la testa bianca, gli occhiali. È indicato come il “più popolare” presidente della Repubblica, nel senso più letterale: è stato con lui che il capo pro tempore dello Stato ha avuto la maggiore aderenza ai sentimenti comuni di una ampia e trasversale maggioranza dei suoi concittadini, al punto che in certi frangenti il termine popolare ha accarezzato – in anticipo sui tempi – la semantica del populismo.

Di libertà non ce n’è una sola

Non per questo, non solo per questo, Pertini ha ormai assunto negli anni e poi nei decenni i lineamenti del mito, meritevole di mille rappresentazioni, racconti, celebrazioni, da Toto Cutugno ad Andrea Pazienza che ne fece un supereroe, dall’eroe che in effetti è stato – sia detto col dizionario alla mano – come suggerisce lo scorrere della sua vita, anche a ripercorrerla solo a salti. Pacifista quando tutti volevano la guerra – la prima, la Grande, la agognata da destra e sinistra -, iscritto con i socialisti dopo aver saputo che i fascisti avevano ammazzato Giacomo Matteotti, la fuga con Turati nel mare di dicembre verso la Corsica e poi, insofferente, come ingabbiato, nell’esilio in Francia, e ancora combattente a Porta San Paolo dopo l’8 settembre per cominciare a liberare Roma, arrestato torturato condannato a morte, evaso per miracolo (di Giuliano Vassalli) dal carcere nazifascista, e di nuovo combattente al Nord. Fino all’insurrezione finale di cui è protagonista e motore nelle fabbriche di Torino e Milano. Eroe, suggerisce il dizionario: ogni volta che ha avuto la vita salva, ogni volta che poteva ritenersi di nuovo al sicuro, ha rimesso in gioco la sua stessa esistenza a beneficio di ciò per cui ha combattuto per tutta la vita: la libertà per un mondo migliore. Il suo era un concetto espanso di libertà – arcinoto – che gli autoproclamati liberali di cui il tempo presente ci fa dono si rifiutano di vedere e che invece lui ha scolpito in una celebre intervista tv: “La libertà è l’esaltazione della dignità del singolo e quindi non può andare disgiunta dalla giustizia sociale”. Chiuse il cerchio di queste 17 parole con l’elenco di un sistema obliquo, dalle pensioni non dignitose ai salari insufficienti, la promessa mancata del secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, sempre un po’ trascurato. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

Cosa c’è da dire di più, dunque, di Pertini, già eretto sul piedistallo che – una volta tanto – è sostenuto allo stesso tempo dal giudizio della Storia, da quello dei cittadini e perfino dalla cultura di massa? Perché raccontarlo di nuovo a 40 anni dalla fine della sua presidenza e a 35 dalla morte? I registi Mario Molinari e Daniele Ceccarini hanno risposto a queste domande con il docufilm Il settimo presidente (produzione da Arci Savona con il contributo di varie realtà istituzionali, prossima proiezione al Wanted Clan di Milano il 22 novembre).

Un altro documentario su Pertini, insomma? Gli interrogativi sono sciolti dentro questo racconto, ricchissimo di testimonianze e affrescato dalla musica di Nicola Piovani, che scorre dall’infanzia a Stella fino agli anni da capo dello Stato, neri per l’Italia: il messaggio silenzioso eppure così insistente che fa da tessitura non esplicita dell’opera di Molinari e Ceccarini è che osservare, seguire, far parlare Pertini significa discutere del tempo che viviamo, anche a contrasto, per quello che la politica del presente non è in grado di dire, di fare, di essere. Il pacifismo, il senso morale, il modo di esporsi all’opinione pubblica come messaggio politico, la radicalità delle idee e la nettezza delle parole per esporle (quasi biblica, Sì sì no no, il di più viene dal maligno). Il lavoro di Molinari e Ceccarini ha l’obiettivo dichiarato di affondare di più e meglio nella storia meno conosciuta di Pertini, prima della comparsa sulla ribalta della Storia, per scoprire che ha sempre parlato la stessa lingua, con la stessa testa e lo stesso cuore, da quel paesino arroccato sui monti dietro al mare della Liguria fino al Quirinale, una lingua che la politica oggi non riconosce quasi più.

Il mito della pace per chi aveva fatto la guerra

Quel formidabile messaggio del discorso di fine anno, per esempio, sull’Italia che si doveva fare portatrice di pace nel mondo (“si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame”) per Pertini è stata una convinzione che si è portato in tasca fin da ragazzino. Lui la guerra l’aveva fatta, anzi due: prima sull’Isonzo nel 1917, poi quella di Liberazione, da capo di quel mirabolante impasto che è stato il movimento della Resistenza. Quando il fratello Eugenio nell’aprile del 1944 viene arrestato (è sorpreso a mangiare in un ristorante con la figlia), viene portato in caserma e interrogato: “Sei parente di Pertini?”, “Sì era mio fratello”, “Era?”, “Sì, me l’hanno fucilato”, “Macché fucilato, guida la Resistenza”. Eugenio scoppia a piangere: un anno dopo morirà nel campo di concentramento di Flossenbürg. Cinque giorni dopo suo fratello chiamerà l’insurrezione finale contro nazisti e fascisti.

Eppure Sandro che “guidava la Resistenza” (i mitra, i travestimenti, i messaggi cifrati, le spie, i rischi, il rotto della cuffia) non ha mai cambiato idea sulla guerra. Non ha ancora 19 anni quando partecipa alla sua prima manifestazione di piazza. E’ l’inizio di maggio del 1915, gli studenti rapiti dalla sbornia interventista si ritrovano in via Balbi, a Genova, per urlare al governo di portare l’Italia dentro la guerra che sta facendo scorrere già il sangue in mezza Europa. Pertini in quella piazza grida: “Viva la pace!”. “Era convinto – spiega lo storico Giuseppe Milazzo nel film di Molinari e Ceccarini – che la guerra non solo porta lutti, ma porta anche il Paese alla rovina economica”.

Il settimo presidente ricalca con la matita, ancora una volta, un uomo che ha assunto per tutta la vita i connotati della Costituzione, la Carta che si è fatta carne, garante di quella legge di tutti e per tutti che aveva cominciato a scrivere prima del 1947 – oltre vent’anni prima. Uno Stato libero e democratico come obbligo morale, come religione civile. Dice nel documentario Sandra Isetta, figlia dell’avvocato personale di Pertini, amica di famiglia: “Aveva avuto una formazione cattolica, la madre era bigotta. Lui ha sublimato questa educazione in fede politica”.

Le maglie a strisce di Genova e quel discorso da “denuncia”

La Costituzione prima di tutto. Nel 1960 con il veleno della provocazione – consueto e mai debellato dall’attitudine genetica di fascismo e nipotini seguenti – il Movimento Sociale prima fornisce un furbesco appoggio esterno al governo tutto Dc di Fernando Tambroni e poi intende celebrare il suo congresso a Genova, medaglia d’oro per la Resistenza finita quindici anni prima, l’unica città in tutta Europa a liberarsi con le sole proprie forze.

I genovesi si ribellano, il 2 giugno – festa della Repubblica – ecco Umberto Terracini, comunista, 17 anni tra galera e confino durante il regime, che ha firmato la Costituzione insieme a Enrico De Nicola. Propone una controriunione con tutti i partiti che hanno partecipato la guerra partigiana. Dopo venti giorni davanti ad almeno 30mila persone a parlare è Pertini. “Le autorità romane – dice – sono particolarmente interessate e impegnate a trovare coloro che esse ritengono i sobillatori, gli iniziatori, i capi di queste manifestazioni di antifascismo. Ma non fa bisogno che quelle autorità si affannino molto: ve lo dirò io, signori, chi sono i nostri sobillatori. Eccoli qui, eccoli accanto alla nostra bandiera: sono i fucilati del Turchino, della Benedicta, dell’Olivetta e di Cravasco, sono i torturati della Casa dello Studente che risuona ancora delle urla strazianti delle vittime, delle grida e delle risate sadiche dei torturatori. Nella loro memoria, sospinta dallo spirito dei partigiani e dei patrioti, la folla genovese è scesa nuovamente in piazza per ripetere no al fascismo, per democraticamente respingere, come ne ha diritto, la provocazione e l’offesa”. Due giorni dopo migliaia di persone sono in corteo, guidati da politici e comandanti partigiani con tanto di gonfaloni. Lo chiamano movimento delle “maglie a strisce”, come quelle che usavano i camalli, simbolo della rivolta. Il corteo finirà con gli scontri con le forze dell’ordine, i feriti sono oltre 200. Il governo Tambroni cade, il Msi annulla il suo congresso. Quelle manifestazioni, commenta Fausto Bertinotti nel documentario, furono l’inizio dell’interesse per la politica di quella sua generazione. Pertini, dice ancora Bertinotti, oggi “sarebbe denunciato per quel discorso”.

Un sorvegliato speciale. Al Quirinale

Pertini il testardo, l’ostinato, l’irriducibile. E così gli archivi di Stato svelano uno strabiliante paradosso che suggerisce molto dell’Italia del Dopoguerra e ancora di più di quella degli Anni di piombo: il presidente partigiano sarà schedato la prima volta dalla polizia fascista nel 1925 e rimarrà sorvegliato, osservato, guardato a vista per 55 anni. La matematica non tradisce: il conto dice che è rimasto tenuto d’occhio fino al 1980, cioè due anni dopo che è stato eletto presidente della Repubblica. “Anche quando era deputato – dice lo storico Milazzo nel docufilm – i suoi comizi erano registrati, venivano trascritti, venivano presentati esposti per quello che diceva che poi finirono nel nulla”. Fino all’ultimo sbalorditivo episodio sul finire del 1980: la Farnesina comunica alla questura di Savona di aver rilasciato un passaporto diplomatico a Pertini Sandro e chiede se ci siano “motivi ostativi”. Un anonimo funzionario non crede ai suoi occhi e sul documento scrive un appunto che immortala la sua meraviglia: “Per il capo dello Stato?”.

Per contro lui si ritrova a difendere fin da subito quella democrazia conquistata faticosamente e quelle istituzioni così fragili. È lui, racconta Luciana Castellina nel doc, che insieme al dirigente comunista Aldo Natoli blocca la rivolta a piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi, dopo l’attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio 1948 da parte di un simpatizzante dell’Uomo Qualunque. I manifestanti imbestialiti sono pronti all’assalto. Natoli e Pertini “trasformarono la tensione in un corteo” dice Castellina, da testimone oculare (“Me lo ricordo perché fu la prima volta che venni arrestata” sogghigna).

Coi pm a Montecitorio: “Venite di qua, sennò ci sentono i cornuti”

Pertini parla di oggi anche quando si ritrova davanti i magistrati che nel 1974 indagano sullo scandalo petroli: i petrolieri finanziano i partiti e i governi fanno decreti che tagliano le tasse ai petrolieri. Alla porta del suo ufficio di presidente della Camera si presentano i giudici Mario Almerighi e Adriano Sansa. Nel film di Molinari e Ceccarini è Sansa a raccontare l’accoglienza di Pertini: “Ci fa un cenno col dito vicino al naso per dire sscchh e ci porta in una piccola stanza cui si arrivava con delle scalette. Dice: sennò ci sentono questi cornuti. Noi non sapevamo a chi si riferiva”. Come ha raccontato Almerighi in un libro di una decina d’anni fa Pertini spiega quel fare guardingo una volta entrati in quella stanza di Montecitorio usata come lavanderia: “Finalmente qui possiamo parlare anche a voce alta: questo palazzo è pieno di micro-spie. La democrazia della nostra Italia sta attraversando un momento delicatissimo”. Almerighi e Sansa gli spiegano di dovergli consegnare documenti che coinvolgono deputati e ministri. “Vedo che tra i partiti che hanno ricevuto denaro c’è anche il Partito socialista”. Racconta Almerighi che Pertini si interrompe, si toglie gli occhiali, si asciuga un accenno di lacrima. “Questo mi addolora (…) Ma la forza della democrazia siete anche voi. Dovete andare avanti. Continuate a fare il vostro dovere. Coraggio. Io starò al vostro fianco, così come nel corso della mia vita sono sempre stato a fianco dei valori della democrazia e della legalità”. Ai magistrati arriverà anche una lettera con cui il presidente della Camera ringrazia per il lavoro fatto dalla magistratura e esprime la sua riconoscenza.

“Anti-casta”: il terremoto in Irpinia

Un senso morale che lo spingerà a una requisitoria nei confronti dei governi e del Parlamento dopo il terremoto in Irpinia del 1980, un episodio celebre perché reso monumento dalla televisione. Lo trasportano lì con un elicottero, scende, osserva le macerie, viene circondato dai parenti delle vittime, disperati. Da sotto le macerie si sentono ancora gemiti. I soccorsi non sono mai arrivati. Lui risale in elicottero, torna a Roma e in un lungo atto d’accusa su Rai2 non frena la sua indignazione: “Nel 1970 in Parlamento furono votate leggi riguardanti le calamità naturali. Vengo a sapere adesso che non sono stati attuati i regolamenti di esecuzione di queste leggi. E mi chiedo: se questi centri di soccorso immediati sono stati istituiti, perché non hanno funzionato? Perché a distanza di 48 ore non si è fatta sentire la loro presenza in queste zone devastate?”. Ma come? Uno j’accuse alla classe politica? Di quella classe politica fa parte, il governo in carica lo ha nominato lui, ha scelto lui Arnaldo Forlani come presidente del Consiglio, quindici giorni prima lo ha difeso in un confronto faccia a faccia con gli studenti di Urbino (si trova su youtube) nel corso del quale è anche contestato e lui risponde “libero fischio in libera piazza” – altro che manganelli. La risposta prova a darla nel docufilm Walter Veltroni: “Pertini – spiega – era per storia personale del tutto invulnerabile. E quindi aveva possibilità di pronunciare frasi che non necessariamente rientravano dentro il codice stabilito dal cerimoniale, andava spesso oltre . E un po’ l’età e un po’ questa storia personale gli hanno consentito delle libertà che magari altri non hanno avuto”. Quando è il momento si mette controvento: nel 1974 alla Camera piomba la proposta di aumento delle indennità dei deputati, lui è presidente e perde il controllo: “Ma come, dico io, in un momento grave come questo, quando il padre di famiglia torna a casa con la paga decurtata dall’inflazione… voi date quest’esempio d’insensibilità? ‘Io deploro l’iniziativa’, ho detto. ‘Entro un’ora potete eleggere un altro presidente della Camera. Siete 630, ne trovate subito 640 che accettano di venire al mio posto. Ma io, con queste mani, non firmo‘”.

Il talento, lo studio, la formazione socialista, forse il fatto di aver perso il padre amatissimo da piccolo e poi ma anche l’impulsività, l’istrionismo e un certo egocentrismo gli regalano questa capacità di linguaggio carismatico e trascinante, sfrontato ma trasparente, energico tanto da apparire bizzoso. Eppure è incredibile come appaia, ad ascoltarlo da qui, “democratico”: arriva a tutti, non imbroglia, non lascia margini di interpretazione e proprio per questo riesce ad essere a volte tagliente come una lama di rasoio: sì sì, no no. Si conquista la popolarità mantenendo la stessa irrequietezza dell’esule in Francia, che smaniava per tornare in Italia per liberarla. Pertini, conclude Ferruccio De Bortoli parlando nel docufilm, “è un personaggio politico che ha umanizzato le istituzioni e le ha avvicinate allo spirito popolare senza debilitarle nel loro significato. Probabilmente ci siamo soffermati troppo sul carattere e meno sul profilo istituzionale che il personaggio ha interpretato”. La sua popolarità si accosta inevitabilmente a un’energia comunicativa tracimante che vista da qui – dall’era politica in cui populismo e figli più degeneri hanno trionfato – rischia di essere confusa per la stessa cosa. La differenza va cercata, e si fa trovare.

L'articolo Pertini? “Sorvegliato” dalla questura anche al Colle. Pace, legalità, radicalità e irrequietezza: perché il presidente partigiano parla alla politica di oggi proviene da Il Fatto Quotidiano.

.png)