Suicidio assistito: il caso Kessler riaccende il dibattito

- Postato il 18 novembre 2025

- Di Panorama

- 2 Visualizzazioni

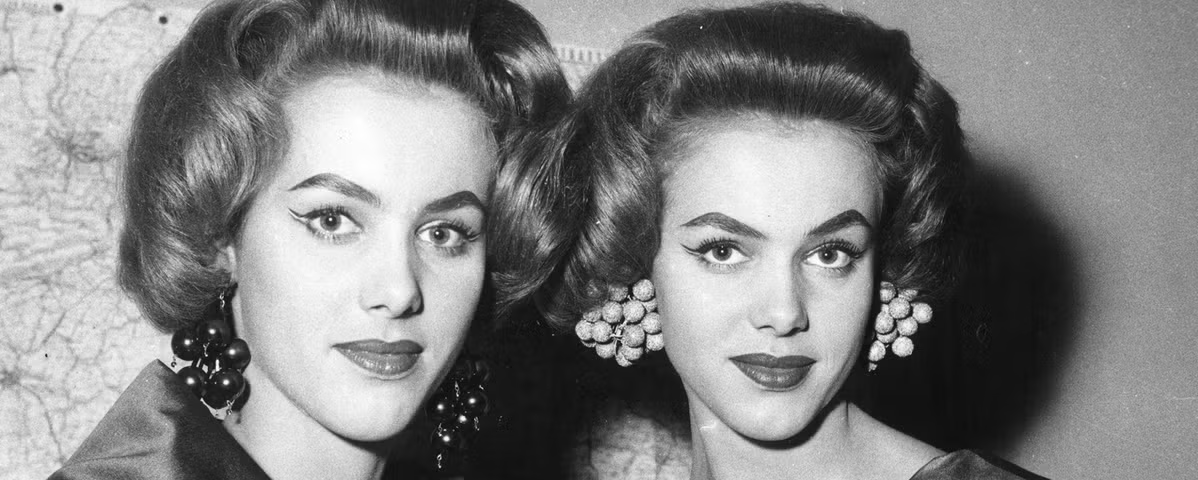

La morte delle gemelle Alice ed Helen Kessler, icone della televisione europea degli anni Sessanta, ha riportato al centro della discussione pubblica un tema che da anni divide Paesi, istituzioni e opinione pubblica: il suicidio assistito. La notizia, diffusa dalla Germania, ha colpito non solo per il valore simbolico delle due artiste, ma anche per le circostanze che hanno accompagnato la loro scelta. Non è un episodio qualsiasi, ma il punto d’incontro di domande che nessuna società può evitare: fino a che punto una persona può decidere della propria morte? E quale ruolo hanno la medicina, il diritto e lo Stato nel tutelare o limitare quella decisione? Il dibattito sul fine vita è complesso perché il suicidio assistito non è soltanto una formula giuridica, ma una pratica che incrocia sofferenza individuale, responsabilità cliniche, limiti etici e sensibilità culturali molto diverse. Ogni Paese ha sviluppato approcci differenti, e proprio la vicenda delle Kessler evidenzia come il contesto normativo influenzi profondamente ciò che è possibile fare, ciò che è vietato e ciò che, pur teoricamente consentito, resta difficile da attuare nella pratica.

Le differenze tra Italia e Germania

In Italia, il suicidio assistito non è regolato da una legge, ma da una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 242 del 2019. La possibilità di accedere a questa procedura è molto ristretta: riguarda soltanto chi è dipendente da trattamenti di sostegno vitale, affetto da una patologia irreversibile e in condizioni di sofferenza fisica o psicologica ritenuta intollerabile, a patto di mantenere piena capacità di intendere e di volere e di essere in grado di autosomministrarsi il farmaco. L’assenza di un quadro legislativo nazionale fa sì che i percorsi siano difformi, con iter talvolta lunghi e complessi, e con un forte dibattito interno tra esigenze di tutela della persona e timori di aprire spiragli difficili da controllare.

In Germania il percorso è diverso, ma non meno controverso. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 26 febbraio 2020 ha riconosciuto il diritto all’autodeterminazione anche nella scelta di porre fine alla propria vita, estendendo questa possibilità non solo ai malati terminali, ma anche a persone affette da disturbi psichiatrici. È una scelta che ha sollevato numerosi interrogativi, perché la Corte ha fissato principi generali ma non ha definito protocolli clinici né criteri operativi. Restano comunque limiti chiari: l’eutanasia attiva è vietata e penalmente punita, mentre il suicidio assistito in Germania è consentito solo se il paziente è in grado di assumere autonomamente il farmaco letale. La mancanza di una cornice legislativa precisa continua a generare discussioni tra medici, giuristi e società civile, divisa tra la tutela della libertà individuale e il rischio di vulnerabilità nelle persone fragili.

La storia delle Kessler si colloca esattamente in questo terreno di tensione, dove il diritto incontra la fragilità umana, e ricorda quanto sia difficile trovare un equilibrio tra autodeterminazione, protezione dei soggetti vulnerabili e responsabilità dello Stato. Se da un lato le normative definiscono ciò che è possibile, dall’altro mostrano quanto ogni scelta sul fine vita implichi sempre un delicato bilanciamento tra libertà personale e dovere di tutela. Il confronto tra Italia e Germania dimostra che non esiste una soluzione univoca, ma solo tentativi diversi di rispondere a una questione che, inevitabilmente, tocca la soglia più fragile e più profonda dell’esperienza umana.