Tra algoritmo e labirinto. Come il Metaverso sta liberando l’arte (nel silenzio dei media)

- Postato il 10 ottobre 2025

- Arti Visive

- Di Artribune

- 1 Visualizzazioni

L’Intelligenza Artificiale (IA) tiranneggia il dibattito pubblico con l’ombra di un terrore tecno-distopico. Si parla di IA generativa, di IA autocosciente, di crisi dell’autenticità e di un futuro del lavoro precarizzato dagli algoritmi, il tutto amplificato da una narrazione mediatica che tocca vette di sensazionalismo dal sapore vintage. In questo scenario caotico, però, un’altra rivoluzione tecnologica, forse più silenziosa, ma infinitamente più profonda per il mondo dell’arte e della cultura, sta progredendo costantemente: la Realtà Virtuale (VR) immersiva che in una parola – anche se non tecnica – possiamo definire Metaverso.

Le qualità dell’immersione virtuale

Mentre l’IA minaccia di appiattire le immagini e i video nel flusso illimitato dei fake, la VR offre, al contrario, la possibilità di restituire la dimensione perduta dell’esperienza artistica. La fascinazione morbosa per l’IA distoglie l’attenzione dal vero orizzonte post-mediale: l’immersione totale. Il Metaverso, inteso come spazio virtuale ma effettivo, rappresenta il tentativo di ricomporre una scissione, quella fra tecnologia ed esperienza. Non è solo un archivio digitale o una vetrina commerciale, un device didattico o un Digital Twin: siamo di fronte un nuovo medium che, se usato con intenzione artistica, può trasformare un “fatto” (l’opera fisica) in un “concetto”, non solo conoscibile intellettualmente, ma esperibile integralmente.

A cosa serve il Metaverso?

Ma il Metaverso, se serve a qualcosa, a cosa serve? Credo che le risposte a questa domanda siano rimaste sullo sfondo, come se – dopo l’annuncio a sensazione che Facebook cambiava nome e statuto in Meta (cioè una società non più centrata sui social media, ma sullo spazio metaversale) – ci fossimo dimenticati di quella promessa, o non avessimo appieno afferrato il senso dell’enorme posta in gioco. Eppure, gli episodi emergenti sono già da tempo sotto gli occhi di tutti, e in particolare di chi si occupa d’arte. Intanto, la cosa più interessante, e che mi fa parlare del Metaverso immersivo (o, se siete molto pignoli di VR o XR o Augmented Reality, ma si tratta di sigle fondamentalmente non essenziali) come di un medium a sé, è che ha un suo “specifico” (e questo invece è davvero importante). Mi spiego: ogni medium, per dirsi tale, deve “fare” qualcosa che gli altri media non possono o non riescono a fare: la specificità del cinema è l’immagine-movimento e il montaggio; quella della televisione il flusso in diretta; la videoinstallazione, poi, ha la capacità di sovvertire lo spazio fisico nella sua dimensione mediale. La specificità del Metaverso, invece, è che ci immerge in uno spaziotempo del tutto inedito, che non è né totalmente altro dalla realtà (non è un sogno), né identico ad essa (non è una foto né un video): è una ibridazione dialettica senza precedenti. Le possibilità offerte quindi sono potenzialmente infinite, e sono essenzialmente creative e immaginative.

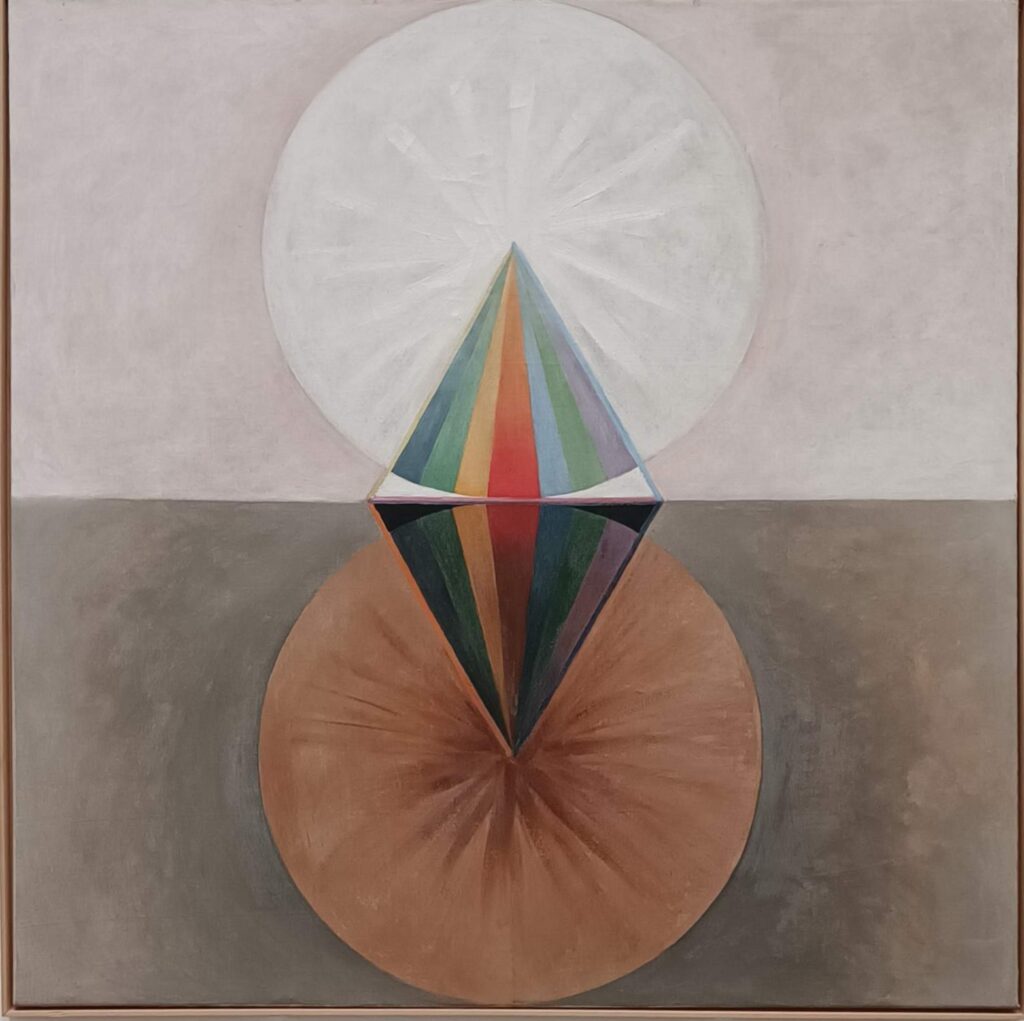

Il Tempio di Hilma af Klint rivive nel Metaverso

La legittimità del Metaverso come medium artistico, e non come mero strumento di archiviazione, o duplicazione digitale, è sostenuta da eccellenze internazionali come Acute Art London. Questa realtà, specializzata nella produzione di opere in realtà estesa (XR), ha dimostrato come la virtualità possa dare corpo alle visioni più utopiche e immateriali dell’arte, realizzando progetti visionari di star come Marina Abramovich, Jeff Koons, Olafur Eliasson, per citare i nomi più noti. Ma un caso ancor più emblematico è la ricostruzione digitale di The Temple di Hilma af Klint, un’esperienza di realtà virtuale che realizza la visione mai compiuta dell’artista svedese, pioniera dell’astrazione nei primi anni del XX Secolo. Af Klint aveva sognato un tempio a spirale per ospitare le sue opere più importanti, un luogo che doveva essere allo stesso tempo fisico e spirituale. Non disponendo del medium per realizzarlo in vita, il suo Tempio rimase un’idea. Più di un secolo dopo, Acute Art ha tradotto questa visione in una suggestiva esperienza immersiva a 360°, permettendo al visitatore di viaggiare tra la Via Lattea e le spirali mistiche dei dipinti dell’artista. Questa operazione non è un capriccio tecnologico: è la prova che la VR è un vero linguaggio espressivo in grado di ricreare l’essenza stessa di un’opera il cui intento era quello di condurre lo spettatore a livelli di consapevolezza al di là della vita quotidiana.

Rivivere le opere del passato nel Metaverso

Se questo è vero per il Tempio di Hilma, direi che è ancora più vero per un altro Tempio, cioè quello concepito da Vicenzo Agnetti e Paolo Scheggi nel 1971, e che recava il fatale sottotitolo La nascita dell’Eidos. La differenza con la ricostruzione del progetto di Hilma è però strategica: lei si muoveva in un contesto spiritualista, i nostri artisti del secondo Novecento, invece, avevano già individuato la dimensione del “virtuale” come un fenomeno emergente all’epoca (con i primi esperimenti di arte elettronica e poesia cibernetica). È proprio nel Metaverso che l’arte, in particolare l’arte cinetica e concettuale del secondo Novecento, per molti aspetti irrealizzabile, può ritrovare una sua piattaforma adeguata di espressione. Questa tesi trova conferma nella riscoperta dell’avanguardia italiana attraverso la VR, che non è un re-enactment, non mira a copiare o rifare il passato, ma a portare a verità le sue premesse concettuali in un modo che la tecnologia dell’epoca non permetteva. In tal senso la VR experience de Il Tempio. La nascita dell’Eidos di Agnetti e Scheggi ricrea la struttura concettuale di un’opera che era rimasta confinata allo stato progettuale. L’esperienza immersiva non riproduce solo un oggetto, ma consente di “esperire un concetto”, fornendo l’opportunità di interagire virtualmente con le sue componenti, e creando inedite tangenze con ambiti disciplinari come la filosofia o la storia dei media (per le numerose collaborazioni di Agnetti si veda il recente bellissimo volume apparso a cura dell’Archivio Agnetti Lavorare insieme è un atto politico, edito da Forma di Firenze pochi mesi fa).

Gli esempi di Piero Manzoni e Gianni Colombo

Similmente, la Fondazione Piero Manzoni ha pensato di impiegare la ricostruzione digitale per dare corpo, sia pur virtuale, a un’idea di Piero che (nel 1960 circa) immaginava di realizzare un “labirinto psicologico” in cui lo spettatore fosse il vero protagonista, costretto in una serie di “celle” interconnesse da un “cervello elettronico”. Il Labirinto manzoniano, concepito negli anni della Cibernetica, si trasforma in uno spazio anti-geometrico totalmente immersivo, un test psicologico sulla percezione che non ha più limiti fisici di costruzione o deperibilità (per scoprire di più su entrambi i progetti clicca qui). In parallelo, il progetto Colombo’s Metaverse dedicato a Gianni Colombo, figura chiave dell’Arte Cinetica e del Gruppo T, ribadisce le potenzialità di questo medium. Opere iconiche come Spazio Elastico, vincitore del Primo Premio alla Biennale di Venezia nel 1968, o gli ambienti percettivi come Bariestesia, sono state ricostruite digitalmente. Questo Metaverso non è una semplice digitalizzazione, ma una vera e propria reinvenzione dell’esperienza artistica che amplifica il valore delle opere, rendendo accessibili a un pubblico globale creazioni che oggi esistono solo come installazioni museali, oppure some schizzi, fotografie storiche o frammenti. In questi casi, la tecnologia non riproduce, ma amplifica la vocazione interattiva e partecipativa dell’arte cinetica, superando i confini fisici, temporali e architettonici.

Il virtuale è un terreno fertile, non una minaccia

Il Metaverso, quindi, non è il regno della fuga dalla realtà, ma il luogo dove la realtà del concetto, quello che i fenomenologi chiamavano (come Agnetti e Scheggi) l’Eidos, può finalmente manifestarsi. Se l’Intelligenza Artificiale rischia di saturare il mondo di immagini perfette, omologate e prive di hic et nunc, la Realtà Virtuale immersiva offre una imprevista via d’uscita. Essa costringe l’utente a un’esperienza individuale, a tratti sconvolgente, come fu per i nostri antenati la visione di un treno proiettato che minacciava di sfondare lo schermo: una benefica interruzione della fruizione passiva. Il visore non è una barriera, ma un portale che ci spalanca una topologia inedita, un tempo im-possibile eppure fruibile, un’esperienza individuale eppure condivisibile. Per le arti, questo è uno scenario inedito: la possibilità di esplorare l’inafferrabile e il mai realizzato. Dagli spazi cinetici che alterano la percezione come quelli di Colombo, ai labirinti della mente come quelli di Manzoni, fino ai templi spirituali di af Klint e alle strutture linguistiche di Agnetti e Scheggi, il Metaverso si configura come uno spazio-tempo post-euclideo capace di accogliere e far vibrare le grandi utopie concettuali del passato – e di dare senso a quelle del futuro. Come è stato recentemente ribadito (vedi l’impagabile Gallese, Moriggi, Rivoltella, Oltre la Tecnofobia, Cortina 2025), è giunto il momento di superare il terrore della virtualità e riconoscere in essa non una minaccia, ma il fertile terreno su cui l’arte può trascendere i limiti del museo e del semplice oggetto materiale, inaugurando l’era dell’esperienza totale.

Marco Senaldi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

L’articolo "Tra algoritmo e labirinto. Come il Metaverso sta liberando l’arte (nel silenzio dei media) " è apparso per la prima volta su Artribune®.