Come sta la giovane poesia italiana? 10 nomi che stanno ridefinendo la scena emergente

- Postato il 11 ottobre 2025

- Editoria

- Di Artribune

- 1 Visualizzazioni

Signore e signori

Questa è la nostra ultima parola

– La nostra prima e ultima parola –:

I poeti sono scesi dall’Olimpo.

Nicanor Parra

La domanda è sempre la stessa, arcinota. Un assillo che si mantiene intatto attraverso gli spazi e le epoche, tanto da essere diventato più un feticcio, una maniera che un interrogativo reale. Una questione che diventa imprescindibile o superflua a seconda di chi sia a sollevarla, o a cercare di risolverla. È ancora possibile la poesia? Questa è la domanda. Arcinota, come si diceva. Ecco, non so se in questa sede si riuscirà a rispondere più di quanto abbiano fatto decine di scritti prima di questo; le probabilità virano sul no. Posso però provare a raccontare di un signore, di cui non dirò il nome, che riteneva che sì, che fosse possibile e anzi dovesse esserlo. Che le sue fisionomie sarebbero state oggetto di rimodellamento, forse; che si sarebbe contrattato sulle definizioni da darle, magari. Ma che comunque, finché fosse esistito l’uomo, il verso lo avrebbe seguito. Sono parole, quelle di questo signore, che dovrebbero risultare consolatorie per tutti coloro, tra critici ed estimatori, che gridano al tracollo di un genere che in realtà non sembra mai essere stato, almeno nella storia occidentale recente, un mezzo di intrattenimento di massa. È infatti un’arte, quella della poesia, in perenne via d’estinzione a detta di molti; così tanti che, in realtà, sembrano essere perfino più dei fruitori. E al tempo stesso teorizzata – anche dallo stesso signore di poco fa – come elemento popolare per eccellenza, uno dei più diffusi, in virtù principalmente del suo carattere universale e del suo essere, per dirla con Hegel, la più illimitata tra le forme artistiche.

È vero che la poesia non cresce ma non muore?

C’è un piccolo paese in provincia di Nuoro, chiamato Lollove, che secondo il mito fu condannato da un gruppo di monache con la seguente maledizione: “Lollove, sarai come l’acqua del mare: non crescerai e non morirai mai”. La leggenda nacque proprio perché Lollove contava e conta ormai da anni poche decine di abitanti; nonostante questo non è mai stato abbandonato del tutto e anzi, nel tempo ha attirato a sé diverse iniziative (più o meno efficaci) pensate per preservarlo dall’involuzione demografica. Volendomi concedere una semplificazione, da questo punto di vista anche la poesia sembrerebbe essere “come l’acqua del mare”; la quale non cresce, ma non muore neanche. Si potrebbe provare per esercizio dialettico a chiederci se, tra le due asserzioni, ce ne sia una più corretta dell’altra. O se siano entrambe vere, o quasi vere, oppure per niente. Ecco, il qui presente articolo si ripromette di parlare di questo: dello stato di salute della poesia oggi in Italia e se essa sia cresciuta, o viceversa se stia per morire. Se abbia bisogno di nutrimento e quale sia quello più adatto da offrirle. Proverò a individuare dieci nomi di giovani autrici e autori che rappresentano la poesia contemporanea e che verosimilmente continueranno a farlo nei prossimi anni; consapevole del fatto che ogni operazione di selezione lascia fuori dal discorso una rosa di nomi altrettanto validi. Da un’osservazione di questi dieci poeti, e dalle loro stesse parole, cercheremo dunque di comprendere se una scena poetica contemporanea effettivamente esista; di farci un’idea del punto di partenza e delle traiettorie in corso, di che ruolo abbiano in tutto questo i concorsi come il Premio Strega Poesia e di come sia percepita la poesia italiana nel resto del mondo. Tenteremo di capire se abbia ancora senso operare delle distinzioni tra sottogeneri, tra poesia scritta, performativa e installativa, tra poesia civile e poesia sociale; ci guarderemo un po’ intorno, ci incuriosiremo.

C’è mercato per la poesia?

E per mettere in atto tutto questo, un buon punto di partenza (dal momento che è soprattutto nelle librerie che inizia il processo di diffusione della poesia) può essere un tentativo di ragionare sugli aspetti editoriali e di mercato. Per questo ho rivolto la domanda iniziale, “è ancora possibile la poesia?”, proprio a chi di renderla possibile si occupa:

“La poesia da sempre vive una vita editoriale moribonda, con picchi di euforia e stati depressivi che sembrano annunciare l’imminente autodistruzione, la scomparsa dai pochi scaffali che accolgono e dedicano spazio alle raccolte in versi” sostiene Andrea Cati, fondatore della casa editrice indipendente Interno Poesia, “È un genere letterario amato e temuto, seguito da pochi, visto da molti con sguardo indifferente, un micromondo che vive da sempre nel paradosso, basti vedere la scena contemporanea: una nicchia letteraria sempre più diffusa e cercata via social; un mercato fragile ma anche una conquista sempre maggiore di spazi inattesi grazie a festival, reading, spettacoli di vario tipo e forme ibride di comunicazione” Ciò che si diceva prima, dunque: una poesia che, per quello che possiamo constatare, tende a non crescere ma neanche a morire. Ma allora esistono delle buone pratiche perché si smuova qualcosa o quantomeno si ipotizzi di poterlo fare succedere?

Lo sguardo retrospettivo dell’editoria di poesia

Un tema su cui può essere interessante aprire un dibattito è quello dello sguardo esterno; di come sia vissuta e percepita dunque la poesia contemporanea italiana da parte del resto del mondo. A giudicare dalle traduzioni e dalle residenze in atto sembra che ci sia curiosità, che si guardi alla poesia italiana con rispetto; tuttavia, un rispetto rivolto alla tradizione. I nomi che vengono tradotti maggiormente, ma questo è anche banale da dire, sono ancora quelli dei poeti classici. C’è inoltre da dire che attualmente in Italia (questo è un dato che ho ricavato di recente da una conversazione informale con il poeta svizzero Marko Miladinovic) non esistono residenze di traduzione dedicate alla poesia, le quali tuttavia potrebbero dare slancio al processo di diffusione all’estero delle raccolte di poeti e poete locali. O quantomeno allargare lo sguardo, creare qualche stimolo in più.

Il caso del Premio Strega Poesia

Uno dei principali veicoli di promozione del genere poetico in Italia è probabilmente il neonato Premio Strega Poesia, che da tre anni affianca il più noto e antico corrispettivo in prosa. Una vetrina che porta al genere un picco di popolarità – se così si può chiamare qualche titolo in più sulle testate principali e un rigoglio di fascette colorate in libreria – e ha il merito di rendere più semplice per il grande pubblico orientarsi sulle ultime uscite, o perlomeno su una piccola parte di esse. La poeta Maria Grazia Calandrone, che fa parte dell’organizzazione del Premio, afferma: “I libri che hanno vinto nelle due edizioni precedenti sono raccolte di poeti già affermati [Vivian Lamarque nel 2023 e Stefano Dal Bianco nel 2024, ndr] pubblicate da grosse case editrici (rispettivamente Mondadori e Garzanti), però ogni volta in cinquina ci sono anche persone che il grande pubblico non ha mai sentito nominare”. Quest’anno la finale dello Strega Poesia si è tenuta l’8 ottobre 2025 all’Acquario Romano, con una cinquina finalista composta da Alfonso Guida (Diario di un autodidatta, Guanda), Giancarlo Pontiggia (La materia del contendere, Garzanti), Jonida Prifti (Sorelle di confine, Marco Saya Edizioni), Marilena Renda (Cinema Persefone, Arcipelago Itaca Edizioni) e Tiziano Rossi (Il brusìo, Einaudi), e la vittoria di quest’ultimo. Prosegue Maria Grazia Calandrone: “Leggere i libri della dozzina o della cinquina è un modo per fare delle scoperte interessanti; il tentativo è quello di fornire un panorama fedele della poesia che si sta facendo in questo momento in Italia. Il fatto che in giuria ci sia Andrea Cortellessa, poi, già di per sé è una garanzia di quello che dico, ovvero che all’interno del Premio c’è attenzione a ogni genere di poesia. E questo io sono contenta di farlo, mi sembra un’operazione importante. Difficilmente un poeta, anche una affermata come Lamarque, avrebbe quel numero di lettori altrimenti”.

Sui giovani autori Calandrone aggiunge “Nel contesto del Premio Strega c’è attenzione massima, soprattutto da parte di alcuni giurati, su ciò che viene fatto nella poesia emergente. Questo è provato anche dalla presenza in dozzina finalista di uno come Antonio Perozzi; e io per esempio quando vengo a contatto con uno come lui sono contenta, me ne stupisco”.

Avventure recenti della poesia italiana

I poeti emergenti, dunque. Persone da cui, stando alla crisi conclamata del loro campo, ci si aspetterebbe una postura di sconforto o quantomeno un perenne guardarsi le spalle. Vediamo se è davvero così. Negli anni del Gruppo 63 (1963-69) i numeri su cui ragionare erano certamente diversi, più rassicuranti. Il pubblico della poesia di allora, come diceva Nanni Balestrini, era entusiasta e numeroso. Che questo fosse vero oppure no, dopo che il Gruppo ha esaurito la sua parabola è diventato più complesso individuare un progetto che fosse altrettanto coeso e ben connotato. Non che siano mancate esperienze simili, quali il collettivo torinese Sparajurij, il laboratorio Bib(h)icante a Genova, la redazione della rivista gammm e il LARP (Laboratorio Aperto di Ricerca Poetica). Uno dei più interessanti e partecipati fu probabilmente il progetto ESCargot, dal nome della sede (l’Atelier Autogestito ESC a Roma) dove venivano organizzate rassegne poetiche e manifestazioni di “poesia plurale”. Calandrone, che ha fatto parte del gruppo insieme con Vincenzo Ostuni, Laura Pugno, Andrea Cortellessa e tanti altri, ci ha parlato anche di questo: “ESC era un collettivo, nato nel 2009, che aveva lo scopo di confrontarsi sulla poesia che si stava scrivendo in quel momento in Italia; eppure in un modo che era diverso rispetto al Gruppo 63. Ciò che ci univa non erano, infatti, gli obiettivi politici – non solo, almeno – ma principalmente la passione per la poesia. Non era un gruppo di rottura politica e sociale, o meglio lo era forse nelle intenzioni ma non nei fatti. È stata un’esperienza bellissima” conclude Calandrone “in senso poetico ma anche personale”.

Una nuova generazione di poesia

Negli ultimi quindici anni pare che la situazione sia cambiata ancora e che nel contesto della scena poetica emergente sia stato sancito un nuovo patto generazionale. Per spiegarlo meglio, mi affido alle parole di Mattia Tarantino: “Non so quanto il discorso possa essere sull’emergente, perché a me questa sembra esattamente la scena emersa” confida l’autore di Se giuri sull’arca (Fallone Editore). “Mi sembra però che la nostra sia la prima vera generazione da molto, molto tempo” aggiunge Tarantino “dagli Anni Settanta, a volerla sparare grossa” ride.

Non è l’unico, in realtà, a sottolineare questo aspetto e a prendere le distanze rispetto al passato. “Forse è questo che accomuna la nuova scena poetica” dice infatti Giorgiomaria Cornelio, appena uscito per Tlon Edizioni con L’ufficio delle tenebre – in prefazione al quale Aldo Nove stesso lo definisce “il più grande poeta italiano vivente”. Ad accomunare l’ultima generazione di poeti, dicevamo, per Cornelio sarebbe “la ritrovata capacità di dismettere i recinti parentali, per lavorare a un mescolamento che tuttavia non cancella le differenze”.

Per certi versi si è trovato d’accordo anche Dimitri Milleri, fondatore di lay0ut magazine e uscito con Nel pieno di Nor nel 2023, raccolta pubblicata nel contesto dei Quaderni di Poesia Contemporanea di Marcos y Marcos. Milleri, infatti, ritiene di avere in comune con i poeti della “nuova leva” – tra le altre cose – alcuni nuovi paradigmi della cognizione, il superamento della dicotomia tra poesia lirica-di ricerca e “l’insofferenza per il petrarchismo”.

Anche Riccardo Frolloni, maceratese come Cornelio e con all’attivo tre raccolte (più diverse traduzioni e inclusioni in antologie) di cui l’ultima è Amigdala (Nino Aragno Editore, 2024) sostiene una posizione simile. “Io credo che la nostra sia la generazione che ha superato alcune barriere stilistiche e contenutistiche e sia riuscita a riunire alcuni generi poetici. I poeti di oggi hanno una formazione caleidoscopica, non si sentono addosso alcuna etichetta e hanno addosso un concetto di tradizione rotto, scoppiato, frammentato e personale”.

La coincidenza di avere quattro autori distinti con punti di vista simili potrebbe essere imputabile anche all’intersecarsi dei rispettivi percorsi e carriere, che ha permesso loro di frequentarsi nello spazio di presentazioni e festival. Aggiunge infatti Milleri “i poeti e le poete contemporanee che hanno avuto la fortuna di ottenere un minimo di riconoscimento si conoscono tutti”. La scena poetica emergente, o per meglio dire quella che vede come protagonisti gli autori e le autrici più giovani (per esempio Tarantino, Cornelio, Milleri e Frolloni hanno rispettivamente ventiquattro, ventotto, trenta e trentadue anni), avrebbe quindi il merito di disfarsi di determinate classificazioni e presentarsi invece come un gruppo che non si dà nomi né etichette se non quella di autori e autrici di poesia.

La rottura con il passato e con i generi

Una posizione più nichilista (ma non per questo meno interessante) è quella di Demetrio Marra, fondatore con Milleri della rivista lay0ut, che nell’articolo La ridondanza: come il Premio Strega Poesia espone le ipocrisie di un intero sistema culturale, uscito a marzo sulla propria testata, critica un apparato editoriale poetico talmente contaminato con logiche di mercato da richiedere una prassi collettiva che lo contesti e lo ricostruisca radicalmente diverso. Un posizionamento da fuori, come lui stesso lo descrive, che può offrire un ulteriore spunto per definire la scena poetica contemporanea (sebbene, appunto, attraverso parole di denuncia) immaginando delle alternative che rompano con il passato. Perfino il binomio più tenace della storia della storia del verso, quello cioè tra poesia scritta e poesia performativa, sembra stia andando incontro a un superamento. Questa distinzione, ancora molto forte nell’immaginario, viene spesso contraddetta dalle commistioni che si creano, dai legami che intercorrono. Dal fatto, per esempio, che nella redazione della rivista fondata da Mattia Tarantino Inverso – Giornale di poesia sia presente anche l’ex campionessa italiana di poetry slam Gloria Riggio, artista performativa che di recente ha pubblicato una sua raccolta con BeccoGiallo, dal nome Ave Maria Piena di Rabbia. Si mescolano, dunque, questi canali della poesia, si confondono tra loro. Sempre Gloria Riggio ha curato il libro di un altro performativo di successo, Giuliano Logos. Il progetto si chiama Möbius e prende la forma di un libro d’artista a edizione limitata pubblicato da Archivio Tipografico. L’autore è stato nel 2021 campione del mondo di poetry slam, portando i suoi versi sui palchi di Asia, America e Africa. Rimanendo nello stesso ambito, la performer Eugenia Galli ha studiato con Riccardo Frolloni all’Università degli Studi di Bologna, è stata intervistata su lay0ut e ha partecipato come ospite a diversi festival con i poeti cosiddetti lirici. Aggiungerei che questi ultimi spesso non disdegnano di effettuare letture espressive in pubblico, a ulteriore prova di quanto sia sottile e poroso il limite che separa i due canali. La raccolta Risolza (Miraggi Edizioni, 2025) di Sergio Garau (componente dello storico collettivo menzionato in precedenza Sparajurij), che mette su carta venticinque anni di testi concepiti per la produzione orale, da quando è uscita sta ottenendo un successo di critica sorprendente. Questo a riprova del fatto che la poesia – quando è ben scritta – funziona e sa convincere in ogni sua forma.

Il legame tra poesia e performance

“La poesia è una ed è sempre performance” conferma Lello Voce, poeta e artista performativo che ha introdotto in Italia il poetry slam e nel mondo gli slam internazionali in più lingue “anche quando passa attraverso una lettura silenziosa è performance, perché è fatta di suoni, di accenti. Noi non siamo performer o lirici; noi siamo semplicemente poeti. Possiamo fare i poeti in forma orale o affidandoci alla pagina ma la sostanza non cambia”. È un fatto che agli autori performativi si imputino vari fallimenti sulla prova della carta, e – anche se meno di frequente – ai lirici si attribuisca una deludente resa nella lettura ad alta voce. Potrebbe essere utile, invece, spostare il dibattito su un altro piano. “Le vere differenze non stanno qui” aggiunge infatti Lello Voce “ma nella complessità della ricerca formale sul linguaggio che ognuno porta avanti. Brecht diceva che la semplicità è difficile a farsi, e il nostro obiettivo è sempre quello: rendere la realtà in modo diverso e complesso. Altrimenti siamo dei politici. Per il resto, secondo me il presente – per meccanismi di trasmissione di ciò che viene detto – sta andando verso l’oralità e sarà presto quello il canale più frequente”.

Aggiunge, su questo tema, Maria Grazia Calandrone: “Le divisioni tra poesia lirica, performativa e di ricerca sono superate da tempo, penso che anzi all’inizio siano state imposte”. E si spiega “Sono state forse necessarie, negli Anni Sessanta e Settanta, quando c’era bisogno di rompere la cultura dominante borghese; ma oggi queste definizioni fanno ridere anche perché il pubblico della poesia è molto esiguo. Negli anni in cui ho lavorato io sono arrivata a odiare queste definizioni, tutt’ora mi irritano. Io credo che la poesia abbia una potenza sociale e culturale fortissima e queste mi sembrano questioni che tengono lontani dall’obiettivo, che è ricordarci chi siamo”. È quindi questo il tempo, a volergli ironicamente dargli un’etichetta, del superamento delle etichette stesse – almeno per quanto riguarda la poesia. “Se volessimo essere puntuali, oltretutto, dovremmo ricordarci che ogni poeta è diverso, è uno stile ed è un mondo a sé”, prosegue Calandrone. “Possiamo raggrupparli per comodità; ma il concetto di divisione tra stili, ormai, è superato dalla storia. Due autori come Edoardo Sanguineti ed Elio Pagliarani cosa hanno a che fare l’uno con l’altro? Eppure facevano parte della stessa compagnia, il Gruppo 63. Si sono aggregati per costruire insieme un punto di rottura rispetto alla massa, ma erano profondamente diversi come lo è ciascun poeta. L’importante è che l’attenzione alla lingua sia estrema; questo è l’aspetto che si deve sempre avere in comune”.

Lello Voce, infine: “il compito del poeta è dire le cose in maniera diversa, particolare, con delle forme che mettano in discussione il linguaggio del potere. Il nostro compito è lavorare sulle forme, non sul contenuto. Ultimamente stiamo vivendo in bilico tra l’accettazione totale delle forme della lirica e un atteggiamento di rifiuto che tuttavia dice poco, quando invece bisognerebbe fare uno sforzo per cercare forme nuove”. Quest’ultimo aspetto (l’attenzione agli aspetti formali della lingua) è anche, secondo Umberto Eco, la principale differenza tra poesia a prosa. Verba tene, res sequentur: una poesia che (per quello che possiamo constatare) tendea non crescere, ma neanche a morire. La parola come fine ultimo, e la qualità di essa, e la sua esaltazione. Un discrimine che forse non basta a fornire una definizione esauriente dei due campi ma che ha il merito di darci una valida suggestione e una possibile chiave di lettura sul mutamento del genere poetico.

Come tracciare il fare rete nella poesia contemporanea?

Proseguendo dunque nel gioco associativo di somiglianze (ovvero tra ciò che evidentemente non è semplificabile né assimilabile – ma qua stiamo facendo finta) tra poete e poeti dell’ultima generazione potrei menzionare June Scialpi, appena uscita per Tic Edizioni con Retriever. Scialpi pone al centro della sua ricerca le tematiche queer e una certa tensione all’attivismo; aspetto che caratterizza in modo importante (tra le altre) anche la poetica di Galli. Ad avere condiviso diversi spazi con Galli, come per esempio il festival Parco Poesia nel 2019 o il podcast Un podcast di poesia di Edoardo Molteni è stata invece la poeta Giulia Martini, che credo abbia particolarmente senso consultare sulla nuova scena poetica in quanto autrice dell’antologia, uscita in tre volumi tra il 2019 e il 2022 per Interno Poesia, dal titolo Poeti italiani nati negli anni ’80 e ’90. “Quello che possiamo avere in comune (o di divergente, che è la stessa cosa) con gli altri poeti della nuova generazione mi sembra una circostanza rispetto al gesto poetico che tutti pratichiamo, ognuno a modo suo, ognuno in modo radicalmente ulteriore ai concetti di scena, di rete, di strumento” ha dichiarato Martini. “Certo che la scena esiste, certo che la rete esiste, certo che ci incontriamo grazie agli strumenti che ognuno di noi ne deriva, certo che l’esercizio dei rapporti e la dimensione relazionale restano la sostanza della nostra poesia: ma quello che ci potrebbe unire davvero, secondo me, è l’intensità di un desiderio, la fedeltà a quel gesto, che quando si realizza lo fa superando geografie, temi, stili, canali. Io per prima ho antologizzato, ho proposto affinità, e tornassi indietro lo rifarei; ma adesso, a qualche metro di distanza in più, riconosco che le cose che vedevo erano dentro il mio occhio (ovvio, questo non le rendeva meno reali). Riconosco che ho sempre ricercato relazioni, ma alla fine quando scrivo sono da sola”.

Poesia e solitudine

Sulla dimensione solitaria del momento creativo conferma Calandrone: “La scrittura è necessariamente un momento di isolamento, che non si può mettere in comune. E personalmente non sento il bisogno di mettere in comune il momento creativo. Se si decide di farlo, invece, è importante che avvenga in modo spontaneo, perché fa piacere, e senza forzature”. La collettività, insomma, la rete “non può essere studiata a tavolino, la comunità si crea nel momento in cui ci sono le condizioni. Nasce perché alcune persone con la stessa passione si mettono in testa di parlare di quello. L’importante è condividere lo stesso obiettivo. Ma anche litigare, ecco, litigare è fondamentale”. Ancora Andrea Cati di Interno Poesia: “Il futuro, ogni futuro, richiede da sempre alcuni ingredienti essenziali: capacità di tenere insieme la qualità letteraria e la vicinanza con le comunità di lettori, attenzione alle nuove forme di divulgazione e disponibilità a contaminarsi con altri linguaggi e spazi culturali. È in questo equilibrio instabile che la poesia continua a trovare la sua forza”.

La rete come strumento

Chiuderei con una considerazione tratta dall’abstract di Metaverso di Gilda Policastro (Quodlibet, 2024): “Quel che si va perdendo oggi, nell’esperienza concreta, è proprio la dimensione orizzontale, ovvero il legame, per dirla con Barthes. Non solo tra le parole, quindi nella testualità immediatamente riconoscibile, ma tra gli individui in società, ovvero tra coloro che praticano la poesia in varie forme e coloro che ne fruiscono (distantissimi, numericamente, i primi dai secondi). I cenacoli e i circoli di una volta sono stati rimpiazzati da un nomadismo narcisista che è specchio e portato del mondo social in cui siamo immersi; scuole, poetiche e correnti non hanno resistito al salto di millennio: salvo qualche spiffero tardivo, i poeti sono soli”. Ecco: è proprio da qui, da “qualche spiffero tardivo” di non solitudine, che si potrebbe iniziare a costruire l’immaginazione del dopo, ovvero ripartire dall’idea che la rete può essere strumento, e non solo effetto secondario, della poesia. Prendere maggiore consapevolezza di chi siamo nel mondo, costruire insieme residenze di traduzione, festival. Mescolare le generazioni e gli stili. Lavorare sui linguaggi e le forme, confrontarsi, litigare. Ma soprattutto provare a godersi il viaggio senza farsi prendere dal panico da sala vuota, perché la poesia non morirà e non può morire; ed è qui che sta il trucco. Come disse quel signore che citavo all’inizio e che – ora posso rivelarvelo – era Eugenio Montale nel suo discorso in occasione del Premio Nobel vinto nel 1975, chiedersi quale sia il destino delle arti è inutile. Sarebbe come chiedersi se un domani l’uomo riuscirà mai a risolvere le sue miserie, le sue più ancestrali contraddizioni. “E se di tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi”.

Maria Oppo

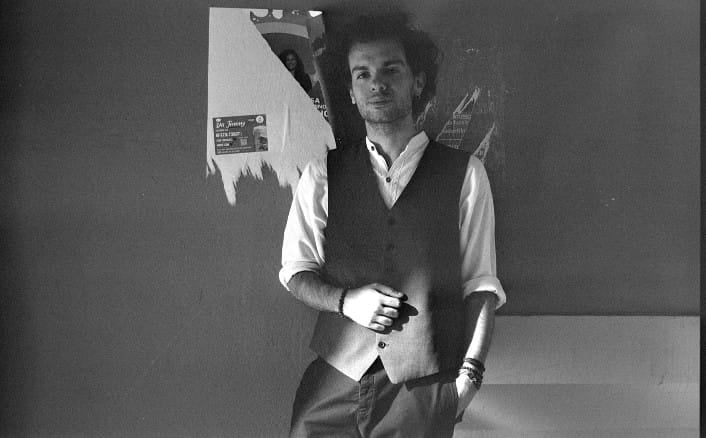

Mattia Tarantino

Mattia Tarantino (Napoli, 2001) dirige Inverso – Giornale di poesia e fa parte della redazione di Atelier. Per i suoi versi, tradotti in più di dieci lingue, ha vinto numerosi premi. La sua ultima raccolta di poesie è Se giuri sull’arca (Fallone Editore, 2024).

Vedi, non restano che i nostri

frutti sulla tavola:

mia madre che li sbuccia; i loro

nomi che pendono dall’orlo

e cadono tra il pavimento e l’invisibile.

Ora all’uva basta un soffio per marcire

in fretta e diventare una preghiera.

Gloria Riggio

Gloria Riggio (Agrigento, 2000) è la campionessa italiana di poetry slam 2023. Fa parte della redazione di Inverso – Giornale di poesia. Ospite ad Agorà (Rai3), alla redazione del Corriere della sera e su Vogue, ha collaborato con vari artisti quali Giovanni Truppi e Anna Castiglia e si è esibita al Parlamento Europeo. AVE MARIA PIENA DI RABBIA (BeccoGiallo, 2025) è il suo ultimo libro.

Ave Maria piena di rabbia

tu sei benestretta tra le gogne

e bene stretto è il lutto del tuo senso:

gestante obbediente,

e lodi e penitenze

ti nutrono la piaga che t’hanno aperta in ventre.

Giorgio Maria Cornelio

Giorgiomaria Cornelio (Macerata, 1997) è poeta, scrittore, regista, e redattore di Nazione indiana. Con le sue opere ha vinto il Premio Montano, Gozzano e ha partecipato a festival come Biennale Venezia College, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Rencontres Internationales Paris/Berlin. La traduzione di alcune sue poesie ha vinto la Raiziss/De Palchi Fellowship della Academy of American Poets. La sua ultima raccolta di poesie è L’ufficio delle tenebre (Tlon Edizioni, 2025).

Amore,

oggi l’incontro ci spatria

le ossa. Ci incurva

le giunture del difetto.

Tutta l’officina del corpo barluma.

Ruota e sciacqua,

con nuovo

diluvio universale.

Dimitri Milleri

Dimitri Milleri (Bibbiena, 1995) è uno scrittore e insegnante di sostegno. È tra i fondatori di lay0ut magazine, rivista di letteratura, traduzione e ricerca visuale. La sua ultima raccolta di poesie è Nel pieno di Nor (XVI Quaderno italiano di poesia contemporanea, Marcos y Marcos 2023).

Non puoi nasconderti o perderti perché qui è ovunque,

prova un attimo da questa prospettiva.

Ci sono specie per cui la vita ha un corso,

l’occhio non è contratto e il tempo intero, lo spazio

qualcosa che puoi toccare dall’esterno.

Eugenia Galli

Eugenia Galli (Rimini, 1996) è operatrice culturale, performer e poeta facente parte di Zoopalco, collettivo che ricerca e produce nell’ambito della poesia performativa e multimediale. Suoi sono i testi e la voce della Monosportiva, progetto di spoken music di cui l’ultimo EP (uscito nel 2024) è Atlantide/Siccità.

Ti lascio questo spazio in interlinea

per prendere parola, per farti narratrice, finalmente,

della storia (o narratore) – faccio posto

al tuo punto di vista marginale – ti lascio un margine

di risposta (ma a margine, in glossa)

– ti sciolgo la lingua – ti includo – ti rendo

la tua prima persona

e ti inculo.

Demetrio Marra

Demetrio Marra (Reggio Calabria, 1995) è insegnante e attivista. Scrive per diverse riviste, tra cui lay0ut magazine e Treccani. La sua ultima raccolta di poesie è Non sappiamo come continuare. Nove processi biofisici. (autoedizione, 2024).

Vedo doppio oppure

ho due felpe Gkn

amaranto nell’armadio

di due taglie diverse,

ci siamo svegliati con Rafah a fuoco,

mi sento un po’

fanboy del movimento,

che complemento è?

Giulia Martini

Giulia Martini (Pistoia, 1993) ha collaborato con diverse realtà di spicco quali Mondadori Education e Radio 3 Rai; ha curato per Interno Poesia l’antologia Poeti italiani nati negli anni ’80 e ’90, uscita in tre volumi fra il 2019 e il 2022. La sua ultima raccolta di poesie è Tresor (Interno Poesia, 2024).

So soltanto che quelle terre

per quei confini che ti mostrai

se le contesero per anni.

Questo tesoro volevo darti.

Riccardo Frolloni

Riccardo Frolloni (Macerata, 1993) è poeta e insegnante. Laureato in Italianistica presso l’Università degli Studi di Bologna, dove è stato direttore del Centro di poesia contemporanea, ha fondato l’associazione Lo Spazio Letterario. La sua ultima raccolta di poesie è Amigdala (Nino Aragno Editore, 2024).

La regola era che tutte le donne

fossero baciate in bocca,

io invece non volevo fare le divisioni, spiego

che non le avevo ancora fatte a scuola, le divisioni,

e forse ci aveva creduto, Ideale, vorrei tanto ricordare

lo sguardo di mio padre deluso del genio che non ero.

June Scialpi

June Scialpi (Gallipoli, 1998), voce poetica vincitrice del Premio Flaiano Poesia Under 35, si interessa di studi queer e transfemminismo. La sua ultima raccolta di poesie è Retriever (Tic Edizioni, 2025).

ci squamiamo tutta la notte come pelle

amputata; se di scatto si alza lascia lì la

voragine: ascolta:

lo sente risalire piano

e quando esce: sangue marrone

come cosa che non si lava

Giuliano Logos

Giuliano Logos (Bari, 1993), all’anagrafe Giuliano Carlo De Santis, è poeta, performer, artivista, primo italiano Campione del Mondo di Poetry Slam (Parigi, 2021). Fondatore del collettivo WOW – Incendi Spontanei, è stato scelto dalle redazioni congiunte di Vanity Fair Italia, Francia e Spagna tra i 30 «artisti, attivisti e pionieri» che stanno ridisegnando il futuro dell’Europa.

Di me

volevo si dicesse

che danzavo

che fui piuma nel vento d’agosto,

ma dentro.

Anche quando, all’esterno,

composto, fui vittima, esule e schiavo.

Di me volevo si dicesse che

fui biglia impazzita sul tavolo immenso del fato.

L’articolo "Come sta la giovane poesia italiana? 10 nomi che stanno ridefinendo la scena emergente" è apparso per la prima volta su Artribune®.