Il trittico Bausch/Béjart/Wheeldon chiude in trionfo il Festival di Caracalla 2025

- Postato il 1 agosto 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 2 Visualizzazioni

.png)

Il Festival di Caracalla 2025 si è chiuso in grande stile con un trittico di alto livello, che ha riscosso un vivissimo e meritato apprezzamento.

Lo spettacolo Bausch/Béjart/Wheeldon unisce tre autori diversi, ma uniti da una affine concezione simbiotica tra musica e danza, come è stato sottolineato da diversi critici. Lunghissimi applausi per il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e i suoi solisti, soprattutto per le étoiles Rebecca Bianchi, Susanna Salvi, Alessio Rezza, dei primi ballerini Federica Maine, Marianna Suriano, Claudio Cocino, Michele Satriano.

Si inizia con Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, costruito su sei momenti musicali del compianto Ezio Bosso e nel finale su l’Andante del Concerto in si bemolle maggiore di Antonio Vivaldi (su musiche registrate dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, con direttore Carlo Donadio, violino solista Vincenzo Bolognese, viola solista Koram Jablonko): “una serie di piccoli dipinti o schizzi ispirati dalla musica”, nelle parole del coreografo ed ex ballerino britannico, ispirato da evidenti suggestioni felliniane.

Foto di Fabrizio Sansoni

Il tutto arricchito dai costumi di Anna Biagiotti e le luci di Peter Mumford.

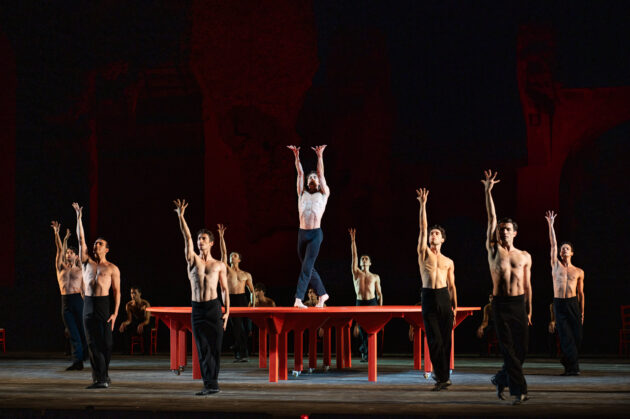

Momento centrale della serata la versione del Bolero di Ravel, nella coreografia di Maurice Béjart, ripresa da Piotr Nardelli.

Composto nel 1928, probabilmente il brano più popolare della storia del Balletto, causa di una celebre polemica tra Ravel e Toscanini sul rapporto tra composizione originale e libera interpretazione del direttore d’orchestra, il Bolero è tutto giocato magistralmente sul rapporto tra melodia ipnotica e il montare incessante del ritmo.

Complice anche la presenza dal vivo (in questo e nel terzo momento della serata) dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Ido Arad, si è trattato di una performance travolgente: il crescendo entusiasmante della seduzione irresistibile di Ravel è stato reso reinterpretando la coreografia di Béjart del ‘59 con un collettivo interamente maschile, il che ha conferito un forte elemento omoerotico alla rappresentazione; trionfale l’applauso offerto all’artista ospite, l’étoile del Balletto di Stoccarda Friedemann Vogel, protagonista carismatico che ha incarnato perfettamente il mantra del coreografo marsigliese scomparso nel 2007: “la danse est de la musique visuelle”.

Si arriva al momento culminante della serata: la celebrazione dei 50 anni dal debutto del 3 dicembre 1975 al Teatro dell’Opera di Wuppertal. de La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky nella versione di Pina Bausch.

La sagra della primavera (anche se sarebbe più corretto tradurre in italiano con “rito” o “consacrazione) è una delle opere più significative della rivoluzione musicale di inizio Novecento; fu anche una delle opere più violentemente contestate alla prima della storia nella musica, nella celebre prima rappresentazione del 29 maggio 1913 al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, con la coreografia del leggendario Vaclav Nižinskij, le scene e i costumi di Nikolaj Konstantinovič Rerich.

La “battaglia” nel pubblico (da fischi e sberleffi si arrivò a veri e propri tafferugli tra critici e sostenitori del nuovo corso stravinskiano) fu talmente clamorosa da dare adito a differenti versioni sulla ricezione nel “dopo serata” del grande direttore artistico, fondatore dei Balletti Russi, Sergej Diagilev (che anni dopo rifiuterà proprio Le valse di Ravel, composto prima del Bolero): Jean Cocteau lo raccontò disperato, mentre teatralmente declamava in lacrime versi di Puskin, Stravinsky lo ricorderà invece compiaciuto e soddisfatto dell’effetto ottenuto di straordinaria visibilità.

La versione di Pina Bausch, elimina il richiamo folklorico originale (il sottotitolo dell’opera era Quadri della Russia pagana), ma interpreta con profondità archetipica il significato rituale dell’opera, enfatizzando l’aspetto rituale, dionisiaco, parossisticamente orgiastico nel contrasto tra le energie maschili e femminili, inserendo elementi che evocano la violenza e la possessione: evidentemente citato nel rifacimento di Suspiria di Luca Guadagnino e, precedentemente, nel video di Blackstar di David Bowie.

Le scene e i costumi sono di Rolf Borzik, con la collaborazione, di Hans Pop, mentre la ripresa della coreografia originale di Pina Bausch si deve a Clémentine Deluy e Jorge Puerta Armenta, con Eleonora Abbagnato, Damiano Ottavio Bigi e Tsai-Chin Yu.

Tantissimi applausi alla visione, la dedizione, la resa e la cura del dettaglio di una serata bellissima di arte e danza.

L'articolo Il trittico Bausch/Béjart/Wheeldon chiude in trionfo il Festival di Caracalla 2025 proviene da Il Fatto Quotidiano.

.png)