La guerra italo-turca non dimostra che i numeri mentono, ma che le narrazioni scelgono quali raccontare o tacere

- Postato il 21 ottobre 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 5 Visualizzazioni

.png)

Nell’anteguerra, la saga dell’analisi costi benefici assume toni enfatici. Argomenti basati sul rapporto costo-beneficio sono stati usati e, quasi sempre, abusati per giustificare l’entrata in guerra, supportare le guerre a cottimo, motivare l’adesione a coalizioni belliche. Con quali ipotesi, quali metodi, quali numeri?

In Italia, la parodia economicista fu messa in scena nel secolo scorso già ai tempi della guerra italo-turca (1911-12). Fu reiterata con la prima guerra mondiale e riproposta con la seconda guerra italo‑etiope (1935-36), l’intervento italiano nella guerra civile spagnola (1936-39), il trionfale ingresso nella seconda guerra mondiale (1940). In questo secolo, anche le guerre post‑2001 in Afghanistan e Iraq sono state benedette dall’analisi costi benefici, così come l’intervento in Libia del 2011, operazione Nato con la partecipazione italiana.

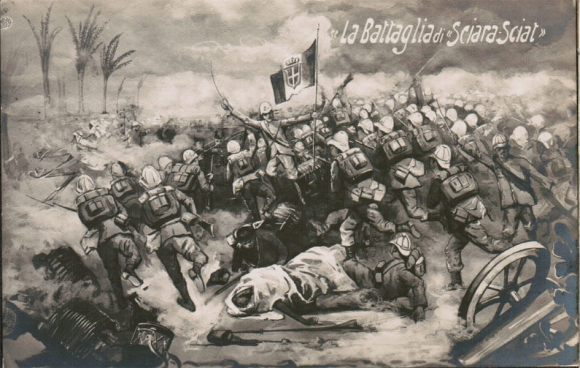

Inizia qui un ritorno al futuro, utile a capire il presente. E iniziamo dalla conquista della Libia e del Dodecaneso, l’unica guerra vinta dall’Italia nel secolo scorso assieme a quelle di Etiopia e di Spagna, quest’ultima un po’ particolare perché civile.

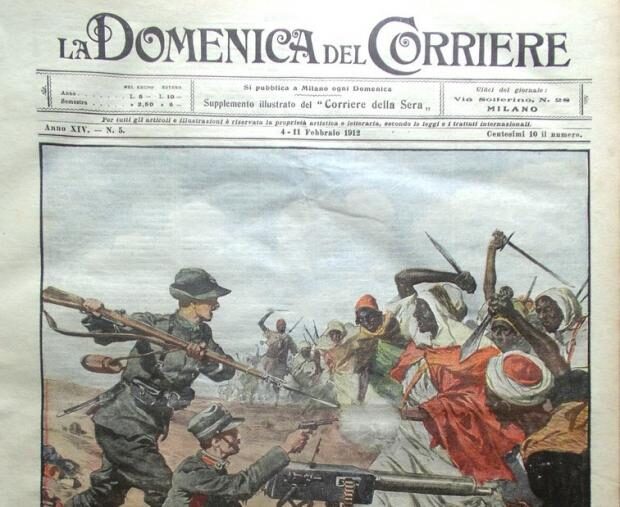

I benefici dell’impero. Quando l’Italia invase a freddo la Libia ottomana nel 1911, la gente venne convinta che la guerra sarebbe stata rapida, pulita, indolore; e, soprattutto, che ne valeva la pena: la conquista si sarebbe ripagata da sola. A costo zero, si direbbe oggi. Conquistare Tripolitania e Cirenaica era un ottimo affare, il cui premio erano terra e onore; a fronte di una cambiale che si sarebbe estinta da sola. La propaganda confezionava la guerra in un pacco dono dove costi e benefici erano affatto tangibili. Fin dal primo giorno, si mise in moto un linguaggio seducente. L’Italia battezzò il conflitto come “Guerra di Libia”. Era un titolo che considera l’annessione come un fatto normale, naturale, ciò che i turchi chiamavano Trablusgarp Savaşı, la lotta per difendere Tripoli. I giornali italiani esaltavano la missione civilizzatrice e la crescita del prestigio nazionale, ammaccato dal disastro di Adua (1896). Anche l’onore era denaro contante.

Le nascenti tecnologie fotografiche e cinematografiche puntarono sull’aviazione, allora agli albori. Fu la prima guerra a usare gli aerei e quelle silhouette eleganti affascinarono gli italiani. La modernità avrebbe accorciato la durata della guerra, ridotto lo spargimento di sangue, tagliato drasticamente i costi. Con i nostri soldati che marciavano a Tripoli, i benefici apparvero subito immediati — territorio, orgoglio, un posto al tavolo delle grandi potenze — mentre i costi erano astratti e distanti.

Costi nascosti. I costi non erano immaginari; era solo difficile leggerli sui giornali o nei resoconti parlamentari. La guerra durò dalla fine di settembre 1911 alla metà di ottobre 1912, assai più a lungo di quanto avesse promesso la retorica iniziale. Ogni settimana in più significava più munizioni, più carbone per la flotta, più stipendi e pensioni, più ospedali e tombe. E i combattimenti non si limitarono alle spiagge libiche, ma si estesero dall’Adriatico ai Dardanelli. Ogni nuovo fronte alimentava il tassametro del taxi bellico, ma nulla di tutto ciò entrò nella narrativa. Né lo fecero i costi dell’occupazione. I costi a lungo termine — pacificazione, amministrazione, accordi transattivi — raramente finiscono in prima pagina. Non rientrano nella cornice trionfale della vittoria.

La diplomazia venne trattata come un rumore di fondo. Eppure, questa guerra marginale sconvolse un precario equilibrio europeo, scoperchiò la debolezza ottomana, incoraggiò altre potenze a sfidarne la solidità, scatenò l’assalto alle terre ottomane nei Balcani. Anche questo è un costo, solo più difficile da valutare. La propaganda tende a trasformare tali rischi in fastidi: una protesta qui, un discorso lì, niente che dovrebbe farti cambiare idea sulla bontà assoluta della guerra. La fiera resistenza libica non trovò alcuna sponda mediatica in Italia, assieme alle storie di atrocità e contronarrazioni che iniziarono a circolare solo sui giornali panislamici, rendendo i costi morali visibili solo all’estero.

Rapporto Benefici Costi. L’Italia vinse. Mise in saccoccia la Libia e, per un certo periodo, pure le isole dell’Egeo. Sulla carta, la colonna dei benefici aveva mantenuto esattamente ciò che era stato promesso. Da vicino, però, la colonna dei costi era un po’ diversa: un anno di combattimenti su più fronti, spese superiori al dichiarato, una tenace resistenza, l’impegno a tempo indeterminato di governare una terra ostile. Al di là del bilancio specifico, la guerra vittoriosa lanciò un segnale agli occidentali: si potevano facilmente domare gli Ottomani. E contribuì a destabilizzare l’Europa alla vigilia della Grande Guerra.

Sonnambuli e zombie. La guerra italo-turca non dimostra che i numeri mentono, ma che le narrazioni scelgono i numeri che contano e quelli che vanno taciuti. La propaganda faceva sembrare certi i benefici, magnificandone la portata; e incerti i costi, lasciati fuori dalla porta. Il trucco era ed è semplice: accorciare l’orizzonte e azzerare i problemi del domani, moralizzare il profitto da farlo apparire inestimabile, estetizzare la tecnologia per dipingere la vittoria come inevitabile.

Una volta identificato lo schema, lo vedi ovunque. Lo vedi tuttora. Se i governanti che portarono l’Europa in guerra nel 1914 agirono da sonnambuli, secondo la impietosa metafora di Christopher Clark, gli zombie dei nostri giorni hanno iniziato a venderci la guerra come un buon affare, giacché l’archetipo della crociata funziona male. La matematica è persuasiva — finché il tassametro non corre troppo.

L'articolo La guerra italo-turca non dimostra che i numeri mentono, ma che le narrazioni scelgono quali raccontare o tacere proviene da Il Fatto Quotidiano.

.png)