La memoria dell’agente Montinaro e i patrimoni confiscati: sull’antimafia pende una spada di Damocle

- Postato il 9 settembre 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 3 Visualizzazioni

.png)

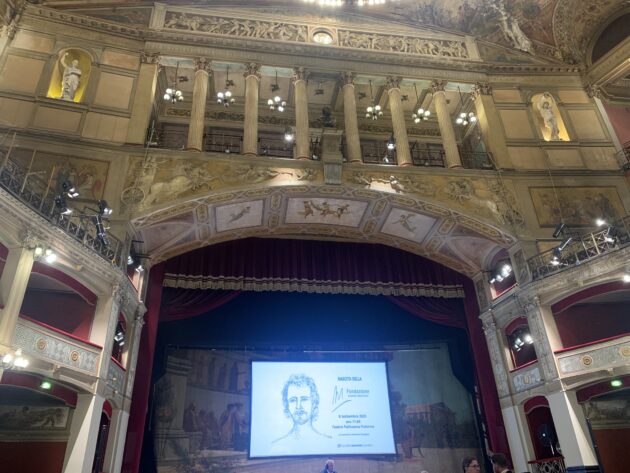

A Palermo, giorno 8 settembre, il Teatro Politeama ha ospitato un evento di straordinaria intensità civile: il varo della Fondazione intitolata all’agente Montinaro, uno dei poliziotti di scorta di Giovanni Falcone caduto a Capaci. Un’iniziativa promossa dalla moglie Tina Martinez Montinaro e dai figli, che ha visto la partecipazione del ministro dell’Interno e della presidente della Commissione antimafia, segno tangibile che lo Stato, almeno nelle forme solenni, sa ancora presentarsi unito di fronte alle ferite aperte delle stragi.

Eppure, proprio nelle parole della vedova Montinaro, è risuonata la nota più amara: la delusione per esiti processuali che non hanno consegnato fino in fondo la verità, e il fastidio per una narrazione pubblica che restituisce centralità ai criminali, ai loro interessi, persino ai loro nipoti, come nel caso dell’albergo confiscato a Palermo che rischia di tornare nell’orbita dei Brusca in forme indirette. Sul palco, la presidente della Commissione Antimafia Colosimo ha rivendicato con orgoglio la proposta di legge che intende depositare, volta a imporre la piena “discovery” dei patrimoni mafiosi ai detenuti al 4-bis come condizione per accedere ai benefici.

Tutti hanno applaudito, ma dietro la retorica delle soluzioni securitarie si cela un rischio enorme: la spada di Damocle rappresentata dal caso Cavallotti, pendente a Strasburgo, che potrebbe travolgere l’intero impianto delle misure patrimoniali preventive, in particolare la confisca di prevenzione senza condanna, e soprattutto il ruolo dei terzi, mettendo in discussione la sua qualificazione come misura “recuperatoria” e non punitiva.

Non si tratta quindi di regole penitenziarie in senso stretto – quelle sono state già intaccate da Viola c. Italia e dalle pronunce sull’ergastolo ostativo – ma di un attacco al cuore del sistema di prevenzione patrimoniale, con effetti indiretti anche sul quadro complessivo del 4-bis. perché rafforzerebbe l’idea che l’intero sistema italiano di aggressione patrimoniale e di trattamento differenziato dei mafiosi sia, nel suo complesso, afflittivo e non solo preventivo con ricadute politiche e interpretative tali da generare prevedibili valanghe di ricorsi.

La Corte costituzionale e la Cassazione ne sono ben consapevoli, tanto da muoversi negli ultimi mesi con passi prudenti e calibrati, come dimostra la recentissima sentenza n. 30355/2025, Putignano e altri, depositata il 5 settembre 2025, Pres. Cassano, est., Ariolli, delle Sezioni Unite sulla confisca di prevenzione, che nel pieno della sua funzione nomofilattica, ha ristretto le difese del terzo intestatario per non rendere ingestibile il procedimento. E soprattutto come dimostra la decisione Garofalo e altri c. Italia della Corte EDU, che ha ribadito la natura non punitiva ma ripristinatoria della confisca di prevenzione, riconoscendole una finalità di recupero dei patrimoni di sospetta origine illecita.

Ma proprio quel riconoscimento oggi rischia di essere rimesso in discussione dal caso Cavallotti, che potrebbe segnare una brusca inversione di rotta. Il punto è che il sistema normativo nato dall’intuizione di Falcone — da un lato la legge Rognoni-La Torre con l’aggressione patrimoniale, dall’altro la previsione del 4-bis, che subordinava l’accesso ai benefici alla condizione della collaborazione — è stato progressivamente eroso dalla giurisprudenza europea.

La sentenza Viola c. Italia della Corte EDU ha aperto una breccia, imponendo la revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo e introducendo il tema della “speranza” di reinserimento come diritto fondamentale anche per i mafiosi. Da allora, pezzo dopo pezzo, il muro normativo si è incrinato. Oggi, persino il ministro Piantedosi ammette l’esistenza di un “effetto paradosso”: nel tentativo di adeguarsi a Strasburgo, si rischia di restituire ossigeno alle stesse organizzazioni criminali che le norme originarie miravano a soffocare. E la risposta che si agita all’orizzonte — nuove norme repressive, più vincoli patrimoniali, più discovery obbligate — rischia di tradursi in un boomerang, perché proprio quelle stesse norme verrebbero immediatamente censurate dalla CEDU per violazione dei diritti individuali.

La questione non è, come troppi fingono di credere, una disputa tecnica tra giuristi. È il cuore stesso della tenuta dello Stato di diritto. Se il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti fondamentali continua a oscillare in maniera incoerente, si genererà un vuoto che la mafia saprà sfruttare. Da un lato, la politica rincorre l’opinione pubblica con annunci di fermezza, dall’altro la giurisprudenza europea impone standard che sembrano dimenticare il diritto delle vittime, la voce di chi ha perso i propri cari in nome della democrazia, il bisogno di protezione delle comunità soffocate dal dominio criminale. Ed è qui che il parallelismo con la storia diventa inevitabile.

L’8 settembre: anniversario dell’armistizio del 1943. Quel giorno, lo Stato, e con esso l’idea ottocentesca di Patria, evaporarono, lasciando gli italiani soli, smarriti, a decidere da che parte stare. Anche oggi, sebbene in un contesto diverso, il rischio è simile: lo Stato oscilla, la normativa si sgretola sotto i colpi delle Corti internazionali e le spinte di norme che rispondono più alle emergenze mediatiche che a una visione sistemica. Tocca ai cittadini, ancora una volta, comprendere che la partecipazione civica, a partire dall’esercizio del voto, non è retorica, ma scelta concreta: ossia scegliere se stare dalla parte della memoria di Montinaro, di Falcone e di tutte le vittime, o dalla parte dell’indifferenza, che finisce per favorire chi quegli uomini e quelle donne ha voluto annientare. Anche a livello europeo, dove sempre più spesso si guarda ai diritti degli imputati dimenticando quelli delle vittime, occorre ricordare che non esiste libertà senza giustizia, né giustizia senza memoria.

L'articolo La memoria dell’agente Montinaro e i patrimoni confiscati: sull’antimafia pende una spada di Damocle proviene da Il Fatto Quotidiano.

.png)