Perché fatico a digerire la miniaturizzazione del palasport di Genova

- Postato il 25 novembre 2025

- Blog

- Di Il Fatto Quotidiano

- 1 Visualizzazioni

.png)

Il quartiere fieristico di Genova venne realizzato nel dopoguerra sbancando le scogliere della Cava e della Strega. Il progetto urbanistico fu ideato dal più illustre architetto genovese del ‘900, Luigi Carlo Daneri, grazie a una complessa opera di riempimento che ruba al mare circa venti ettari. Gli scogli della Strega erano stati immortalati da grandi pittori, Alessandro Magnasco tra tutti; e non tutti i genovesi videro con favore quell’interrimento.

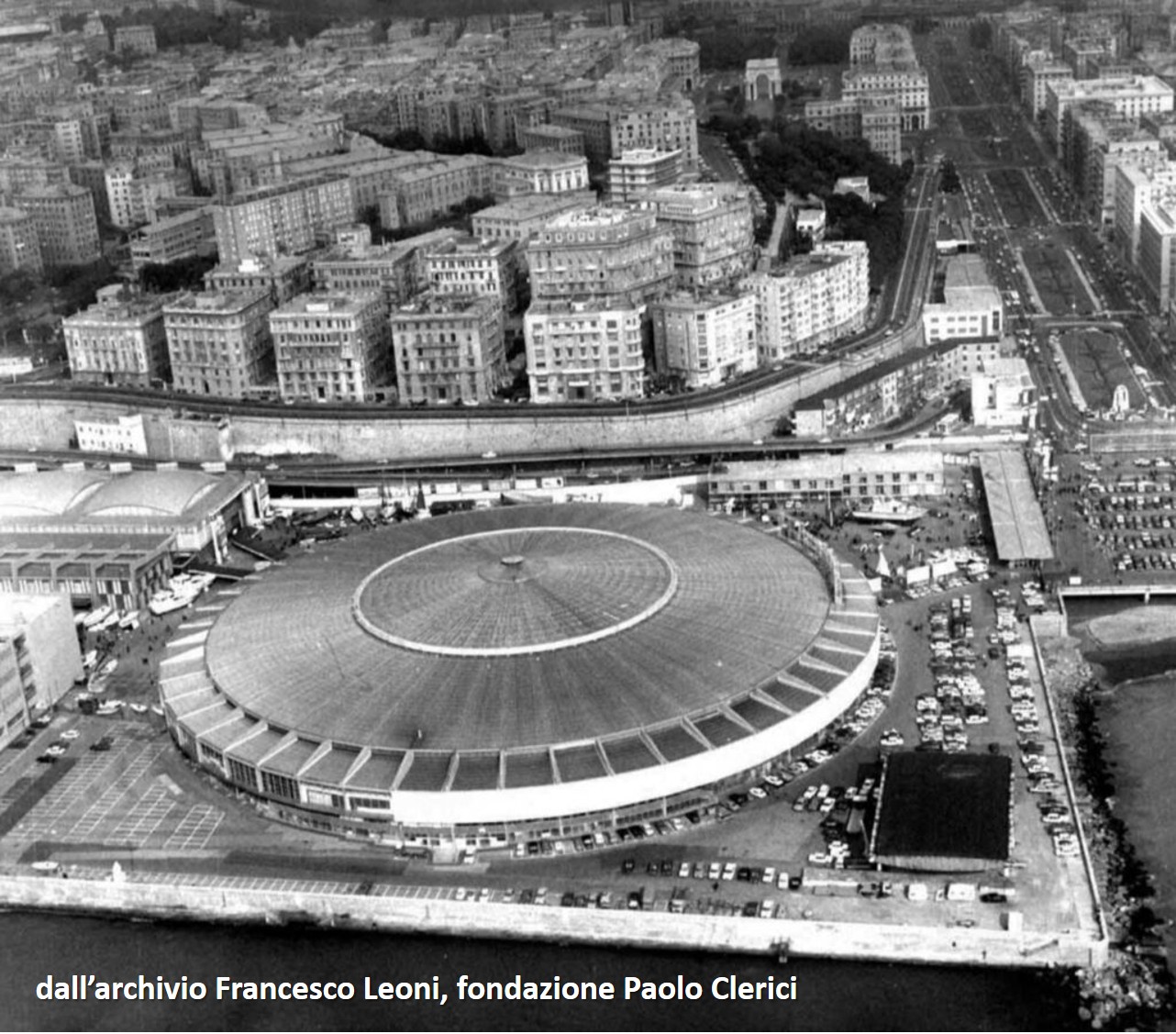

Il padiglione più grande era il palasport. L’architetto Martinoia progettò una struttura all’avanguardia per tipologia strutturale, schemi statici e metodi costruttivi. Lo fece assieme agli ingegneri Sironi, Pagani e Finzi, eccellente collega e scienziato; e cognato della talk-show-star delle stelle, Amalia. Senza rompere la visione del mare, l’edificio era un esempio sapiente dell’uso del cemento armato per le tensostrutture, primo in Europa (Fig.1).

Un austero collega napoletano lo paragonò alla torta sacripantina di cui è ghiotto, genovesissima. Furono poi inserite costruzioni meno salienti che sono state — ahimè, solo in parte — abbattute senza rimpianti nella recente ricostruzione del water-front di Levante.

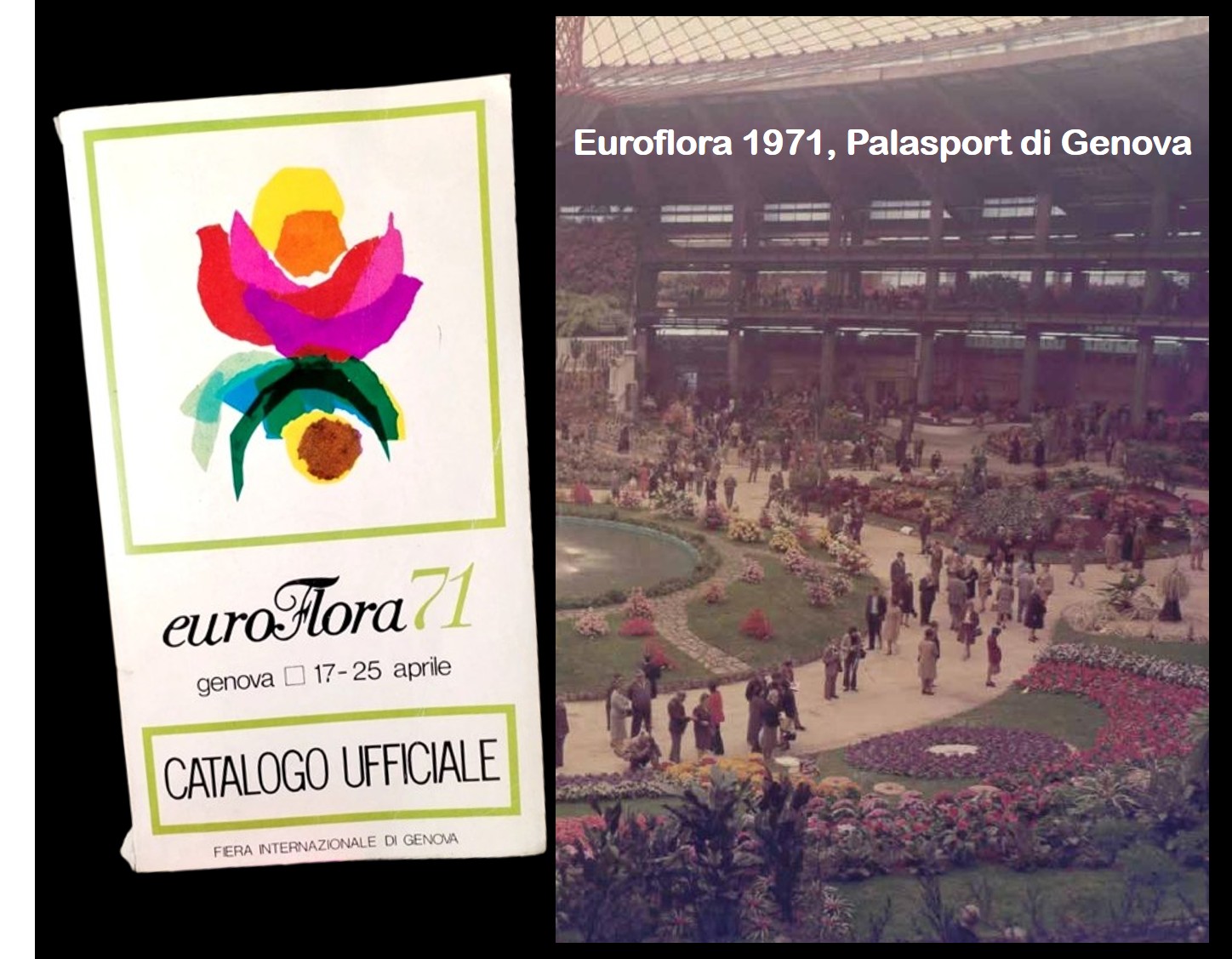

La struttura originale del palasport ospitava circa 15mila spettatori su tre piani, con un diametro di 160 metri, due gallerie e una superficie espositiva di circa 31mila metri quadrati, che lo rendeva tra le più grandi strutture coperte dedicate allo sport in Italia. Non solo: ricordo l’edizione 1971 di Euroflora, quando fui assoldato come galante segretario della giuria delle rose, accompagnatore di giurati/e stranieri nella lunga alle splendide installazioni (Fig.2). Genova è la periferia di Sanremo in questo campo. E Sanremo era ancora un importante mercato, allora; mentre sette fiori recisi su dieci provengono oggi da Kenya, Tanzania, Uganda ed Etiopia, se non da oltreoceano, Colombia ed Ecuador; e sono distribuiti dai grandi mercati del Nord Europa.

Quando Genova discusse il nuovo water front, qualche iconoclasta propose l’abbattimento di quell’enorme padiglione, pensando che un grande mall avesse esigenze volumetriche diverse. Qualche tecnico più moderato si limitò a prefigurarne la vivisezione, tagliando a metà la torta per mangiarne una consistente fetta; e franò nel ridicolo: che cosa accadrebbe sezionando il più iconico edificio di Firenze, la cupola del Brunelleschi? Ma si ravvide. Alla fine, la forza della ragione — assieme alle leggi di salvaguardia in odio a molti amministratori locali — hanno tramandato intatto lo splendido involucro.

Sì, l’involucro c’è ancora. Inaugurata nel luglio del 2024, l’arena ristrutturata copre però un’area di soli 5000mq, con una capienza di 5mila spettatori. Tornato in mano pubblica dopo la totale vendita al privato e la parziale ricompra dal privato che ne lo ha “rigenerato”, il palasport dovrebbe svolgere una missione polifunzionale, cambiando configurazione in base agli eventi ospitati. L’interna architettura tricolore con le sedie nere ammirata all’inaugurazione respira l’aria dei tempi; e non ho le credenziali per poterne giudicarne la bellezza, di cui gran parte dei genovesi è senza dubbio certa (Fig. 3). Così come apprezzeranno il risultato paesaggistico frutto del processo di trasformazione urbana che si è innescato.

Noto, però, che l’Olimpico di Torino, dove Sinner ha vinto le Finali Atp, ha una capacità di 16mila spettatori, così come l’Arena Santa Giulia di Milano. Il Forum di Assago ne può ospitare più di 12mila, così come quelli di Pesaro e Roma. Molti palasport italiani hanno capacità dell’ordine di 8-10mila persone (Bologna, Casalecchio, Verona, Torino, Reggio Calabria, Firenze, Livorno Eboli). Secondo Wikipedia, in Italia ci sono almeno 25 palazzi dello sport con capienza superiore a 5.500 spettatori, quella di Rds Stadium di Genova; nessuno in Liguria.

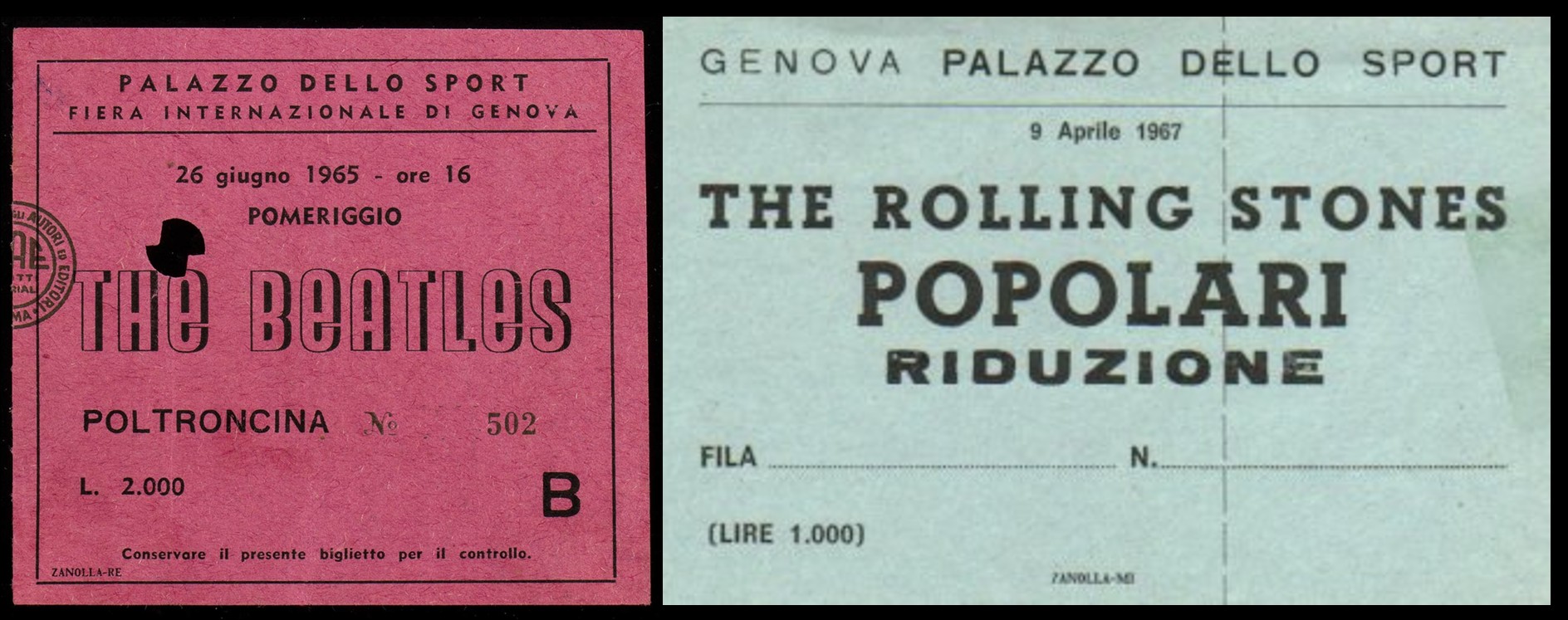

Anche se, dal 1971 a oggi, Genova ha perduto un abitante su tre (da 817 a 565mila) fatico a digerire la miniaturizzazione del palasport. Mi fa male pensare che non potrei più assistere a eventi come i primi tour italiani dei Beatles (1965) e dei Rolling Stones (1966). Se alla breve matinée dei Beatles non accorse una folla oceanica, meno di 5-6mila giovani, il concerto serale fu seguito da 15mila spettatori*. I due concerti dei Rolling Stones si tennero, invece, in una bolgia infernale: circa 20mila fan entusiasti (Fig. 4). E neppure il blogger Nando Boero potrebbe più ascoltarvi l’iconico amico Frank Zappa — come fece nel 1988.

* In una città come Genova si è rimasti ad episodi frammentari, ben controllati da uno spiegamento di forze quasi incredibile: mille uomini, fra agenti di polizia, carabinieri, pompieri, vigili urbani. Lo spettacolo pomeridiano è stato un netto insuccesso per quantità di pubblico: meno di 3500 persone nella tonda e immensa sala del Palazzo dello Sport, alla Fiera del Mare (oltre 20.000 posti). Il gran caldo e il mare calmissimo hanno spinto i genovesi alle spiagge della Riviera, mettendo in ombra i Beatles e i cantanti italiani chiamati a far da cornice: Pino Donaggio, Fausto Leali, Peppino di Capri.

Alla sera la situazione è cambiata: gran folla, circa 15 mila spettatori, con una certa quota di pubblico adulto ed elegante, incuriosito dall’attesa esplosione di una follia corale, suscitata da Ringo e compagni. L’esibizione dei Beatles, in abito nero con collettoni rosa, è stata brevissima: 35 minuti, come previsto dal contratto, che contemplava anche un minimo di soli 60 secondi nel caso di accoglienza fredda da parte del pubblico (da Mario Fazio, La Stampa, 27 giugno 1965).

L'articolo Perché fatico a digerire la miniaturizzazione del palasport di Genova proviene da Il Fatto Quotidiano.

.png)